○北栄町延滞金の免除及び減免取扱要領

平成17年10月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要領は、地方税法(昭和25年法律第226号)の関係条項の規定により処理している延滞金の免除及び減免について具体的な取扱いを定め、もって事務処理の適正化を図ることを目的とする。

(延滞金の免除、減免の概要)

第2条 延滞金については、地方税法に定める根拠条項の要件に該当すれば必ず免除しなければならない場合(以下「当然免除」という。)と、免除するか否かを町長の裁量により決定する場合(以下「裁量免除」という。)があるほか、減免できる場合があり、その要件、根拠条項、免除対象期間等は、別表に掲げるとおりである。

(裁量免除の取扱い)

第3条 裁量により免除できる場合の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

(1) 免除の要件となる事実があるときは、納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)の責めに帰する事由がある場合を除き、原則として免除するものであること。

(2) 別表の2の(1)の項中「納付又は納入を困難とするやむを得ない理由」とは次の場合とし、「猶予期限内に納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由」とは、納税者等の故意又は重大な過失によらない不測の事情、例えば、収益の減少又は資金の支出若しくは納付(納入)資金の調達手続の遅延等があり、相当の努力をしたにもかかわらず猶予期限までに納付又は納入(以下「納税」という。)ができなかったこと等をいうものであること。

ア 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかった場合

イ 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合

ウ 納税者等がその事業を廃止し、又は休止した場合

エ 納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合

カ 納税者等の所有する財産が事業の継続又は生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、かつ、所得が少額で納付(納入)資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合

(減免の取扱い)

第4条 別表の3の(1)の項中「更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由(事由)」とは次の場合とし、その減免すべき対象期間は、それぞれに定めるところによるものとする。

事由 | 対象期間 |

(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害又はこれらに準ずる理由により、売上げ等に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合 | 申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間 |

(2) 通信、交通の途絶等の事故又は納税者等若しくは申告に関する事務担当者の傷病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合 | 申告期限の翌日から当該決定に係る納期限までの期間 |

(3) 申告書の提出時期後において、取扱通知等の制定又は変更が行われそ及適用されたことにより更正又は決定を受けた場合 | 申告期限の翌日から当該更正又は決定に係る納期限までの期間 |

2 別表の3の(2)の項中「納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由(事由)」とは次の場合とし、その減免すべき対象期間は、それぞれに定めるところによるものとする。

事由 | 対象期間 |

(1) 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったために納税することが困難であったと認められる場合 | 納税することが困難であったと認められる期間 |

(2) 納税者等が失職した場合又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業の著しい不振、失敗、休・廃業若しくは倒産の結果納税することが困難であったと認められる場合 | 納税することが困難であったと認められる期間 |

(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより多額の出費を要したため納税することが困難であると認められる場合 | 納税することが困難であったと認められる期間 |

(4) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、または身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理するもの(以下「納税事務管理者」という。)がいなかったため納税することが困難であったと認められる場合 | 納税事務管理者がいなかった期間 |

(5) 納税者等が破産の宣告を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納税資金の調達が著しく困難であったと認められる場合 | 納税資金の調達が著しく困難であったと認められる期間 |

(6) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため、納税することが困難であったと認められる場合 | 納税することが困難であったと認められる期間 |

(7) 通信、交通の途絶その他納税者等の責めに帰することのできない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納税することが困難であったと認められる場合 | 当該理由が存続した期間(公示送達をした場合にあっては、当該納税通知書等の交付の日までの期間) |

(8) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けるに至った場合 | すべての期間 |

(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更正手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分をすることができない場合 | 滞納処分をすることができなかったと認められる期間 |

(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合 | 同意した期間 |

(11) 賦課又は徴収に関する処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止の決定に基づいて執行の停止をした場合 | 執行の停止をした期間 |

(12) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定(以下「減額の更正等」という。)をした場合又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消された場合 | 納期限の翌日から減額の更正等又は賦課処分の取消しの日までの期間 |

(13) 納税者等が所在不明(滞納者について相続の開始があった場合において相続人がいない場合を含む。)のため、納税者等に代わって第三者が本税を納税した場合 | 納期限の翌日から納税の日までの期間 |

(14) 滞納処分の執行前に分割納付を約束し、その約束どおり納付した場合 | 納付の約束をした日から納税の日までの期間(14.6パーセントの割合で計算される期間に限る。) |

(15) 滞納処分を前提とした滞納整理が行われていない場合 | 納期限の翌日から滞納処分を前提とした滞納整理を行うまでの期間(14.6パーセントの割合で計算される期間に限る。) |

(免税又は減免の手続と時期)

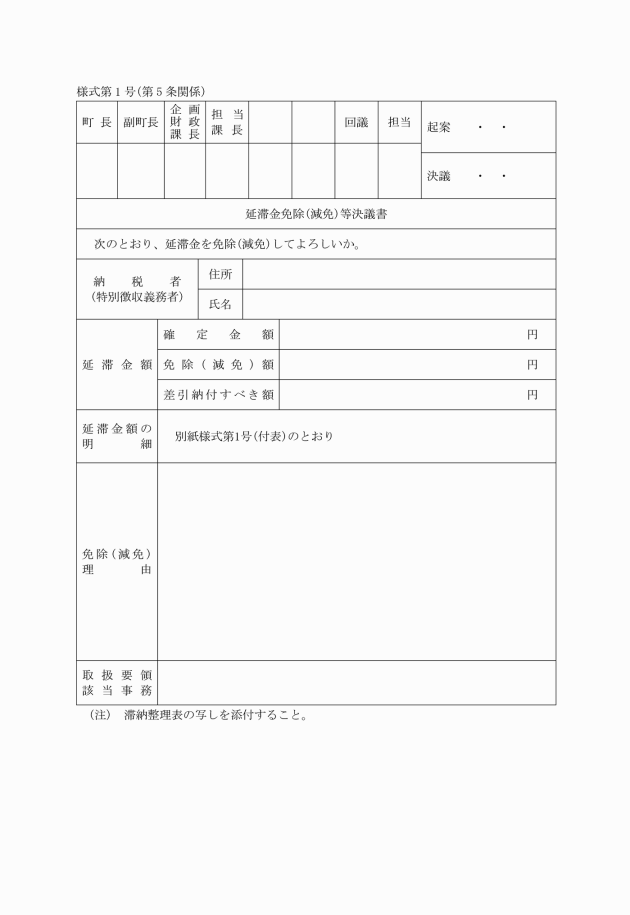

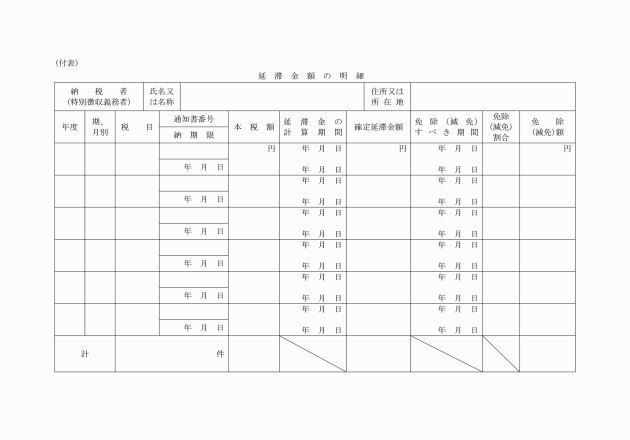

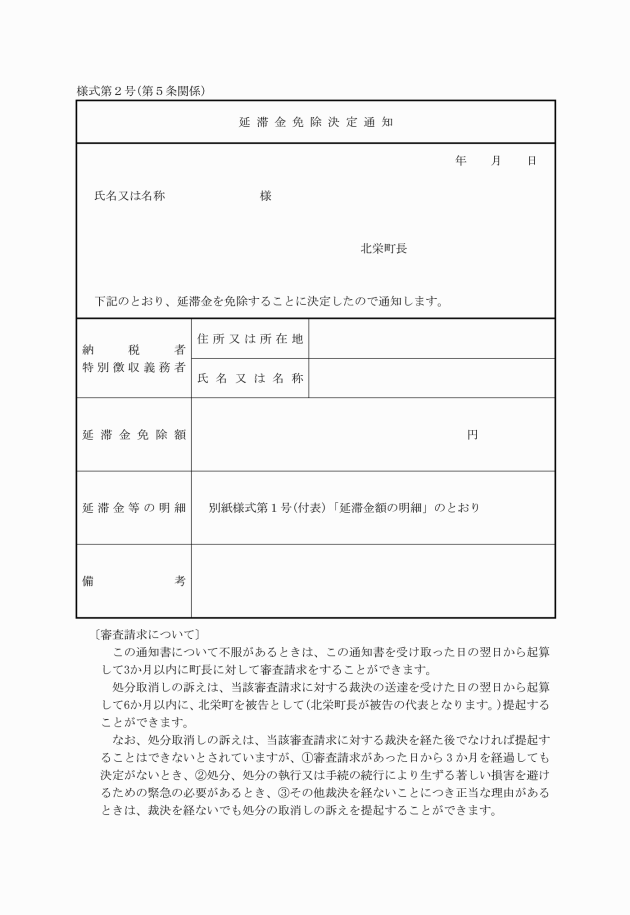

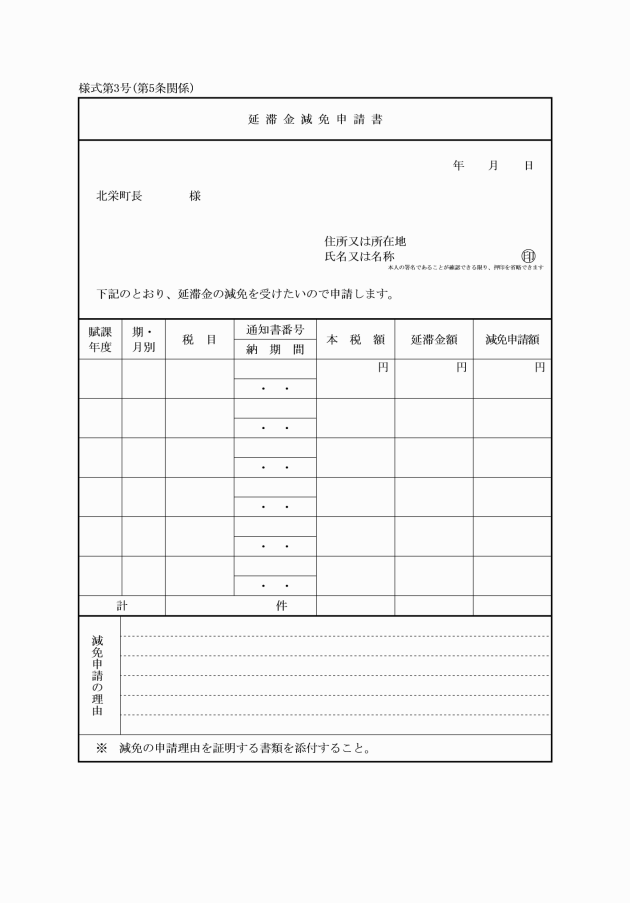

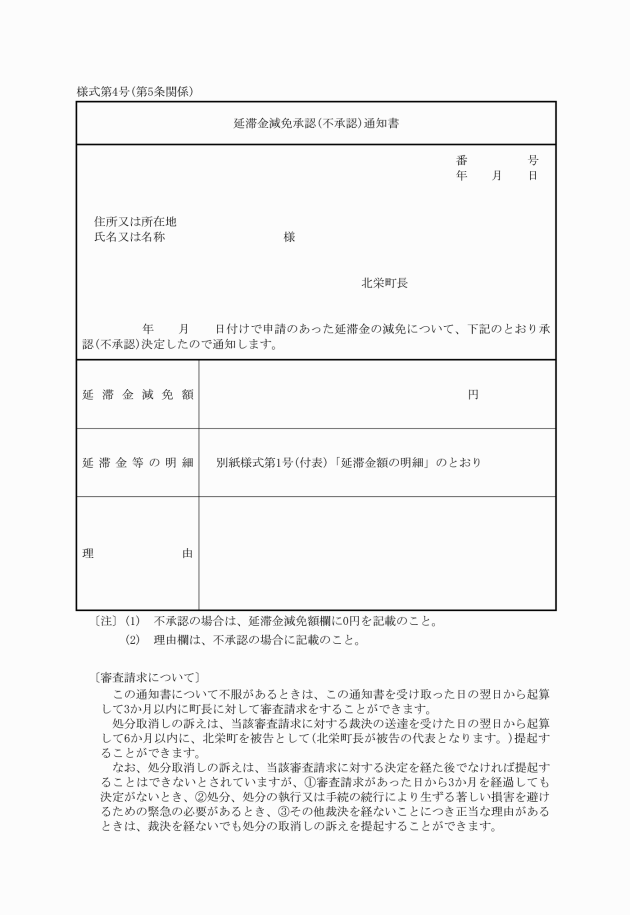

第5条 延滞金を免除し、又は減免する場合は、延滞金免除(減免)等決議書(様式第1号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 延滞金を免除し、又は減免する場合の納税者等からの申請等の手続、納税者等への通知及び免除又は減免の時期についは、次のとおりとする。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の北条町延滞金の免除及び減免取扱要領(平成14年北条町規則第49号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月26日訓令第16号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月21日訓令第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月10日訓令第32号)

この要領は、平成26年6月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月22日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年8月8日訓令第39号)

この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町延滞金の免除及び減免取扱要領、改正後の北栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱、改正後の北栄町固定資産税等返還金支払要綱及び改正後の北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条―第5条関係)

延滞金の免除・減免の概要

1 延滞金を免除しなければならない場合(当然免除)

免除の要件となる事実 | 根拠条項 | 期間 | 免除する額 |

(1) 法15①Ⅰ、Ⅱ等の規定による災害等による徴収の猶予をした場合 | 法15の9① | 猶予した期間 | 全額 |

(2) 法15の7①の規定による滞納処分の執行の停止をした場合 | 法15の9① | 停止した期間 | 全額 |

(3) 法15①Ⅲ、Ⅳ等の規定による事業の廃止等による徴収の猶予又は法15の5①の規定による換価の猶予をした場合 | 法15の9① | 猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 |

(4) 更正の請求があった場合で、相当の理由があると認めて、法20の9の3④の規定による徴収の猶予をした場合 | 法15の9③ | 猶予した期間(年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 |

(5) 北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第18条の2の規定による災害等による期限の延長をした場合 | 法20の9の5① | 延長した期間 | 全額 |

(6) 中間納付額を充当する場合 | 令48の12により準用する令9の6 | 充当する町税が未納の期間 | 全額 |

2 延滞金を免除することができる場合(裁量免除)

免除の要件となる事実 | 根拠条項 | 期間 | 免除する額 |

(1) 徴収の猶予又は換価の猶予をした場合で、納税者等が次の各号のいずれかに該当するとき。 ア 財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方税、国税、債務等が軽減又は免除されたとき。 イ 延滞金の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。 | 法15の9② | 猶予した期間(猶予期限内に納付又は納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる期間を含む。) | 全額 |

(2) 財産の差押え又は担保の提供を受けた場合 | 法15の9④ | 差押え又は担保の提供がなされている期間 (年14.6%で計算される期間に限る。) | 半額 |

(3) 納付又は納入の再委託を受けた金融機関が、その有価証券の取立てをすべき日後に納付又は納入した場合 | 法20の9の5②Ⅰ | 有価証券の取立てをすべき日の翌日から納付又は納入があった日までの期間 | 全額 |

(4) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定により納付又は納入の委託を受けた指定金融機関が、その委託を受けた日後に納付又は納入した場合 | 法20の9の5②Ⅱ | 委託を受けた日の翌日から納付又は納入があった日までの期間 | 全額 |

(5) 交付要求による交付を受けた金銭をその交付要求に係る町税等の徴収に充てた場合 | 法20の9の5②Ⅲ 令6の20の3 | 交付要求を受けた執行機関が、強制換価手続において金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間 | 全額 |

3 延滞金を減免することができる場合

減免の要件となる事実 | 根拠条項 | 期間 | 減免する額 |

(1) 更正又は決定を受けたことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合 | 個人町民税法321の2④ 法人町民税法321の12④ 固定資産税法368③ 町たばこ税 法481③ 鉱産税 法534③ 特別土地保有税 法607③ 入湯税 法701の10③ | 別に掲げる期間 (本文第4条第1項) | 全額 |

(2) 納期限までに町税を納付又は納入しなかったことについて、やむを得ない理由(事由)があると認められる場合 | 個人町民税及び法人町民税 法326③ 固定資産税 法369② 軽自動車税 法455② 町たばこ税 法482③ 鉱産税 法535② 特別土地保有税 法608② 入湯税 法701の11② 国民健康保険税 法733の17③ | 別に掲げる期間 (本文第4条第2項) | 全額 (本文第4条第2項の(14)又は(15)に該当する場合は半額) |

(注) 表中、「法」とは「地方税法」を、「令」とは「地方税法施行令(昭和25年政令第245号)」をいう。