○北栄町青年等就農計画認定等要領

平成26年12月16日

告示第108号

(目的)

第1条 北栄町において新たに就農する青年等について、町長が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4の青年等就農計画の認定、そのほか青年等就農計画に関する制度を運用するに当たっては、基盤強化法に基づくほか、原則として農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。)に基づくこととし、基盤強化法、基本要綱の定めによるほか、この要領に定める。

(定義)

第2条 この要領において、「青年等」とは、基盤強化法第4条第2項に規定する青年等とする。

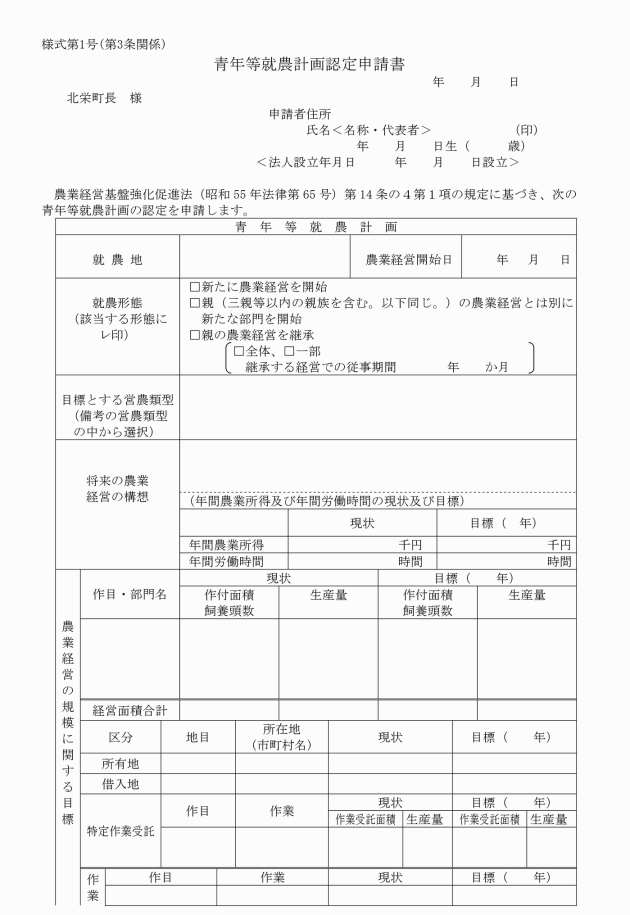

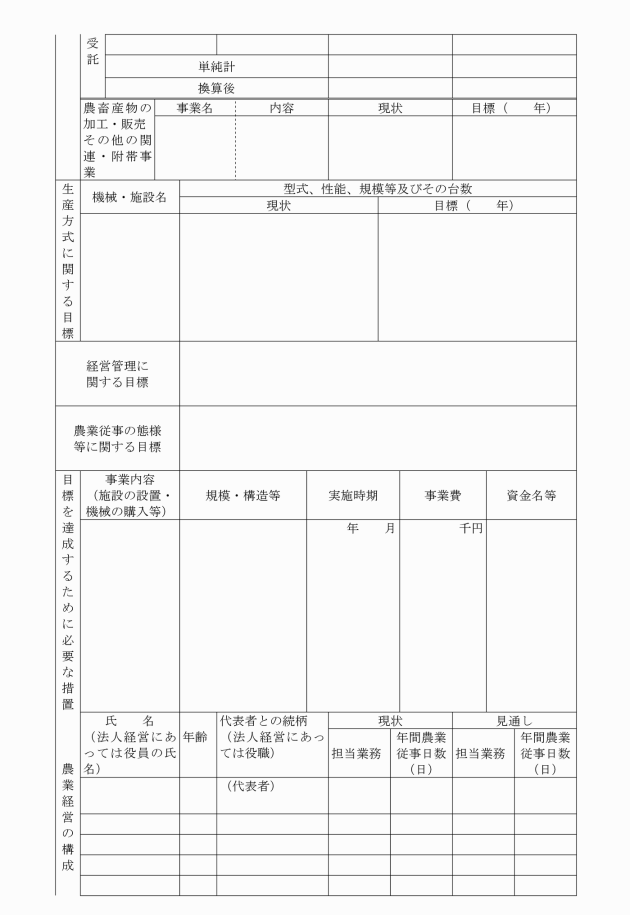

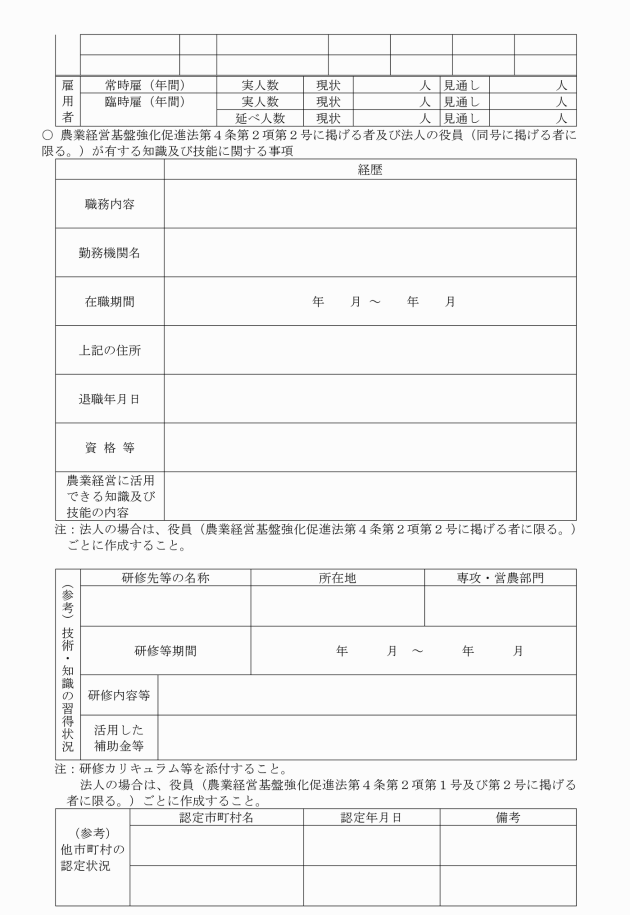

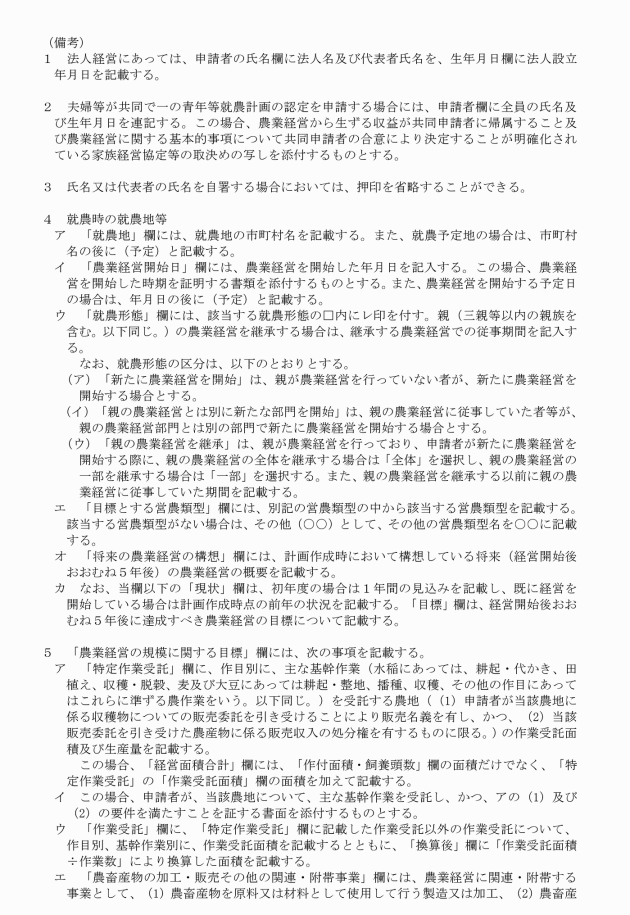

(青年等就農計画の認定の申請)

第3条 本町において、青年等就農計画を作成し、認定の申請ができる者は、北栄町内において、新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)とする。

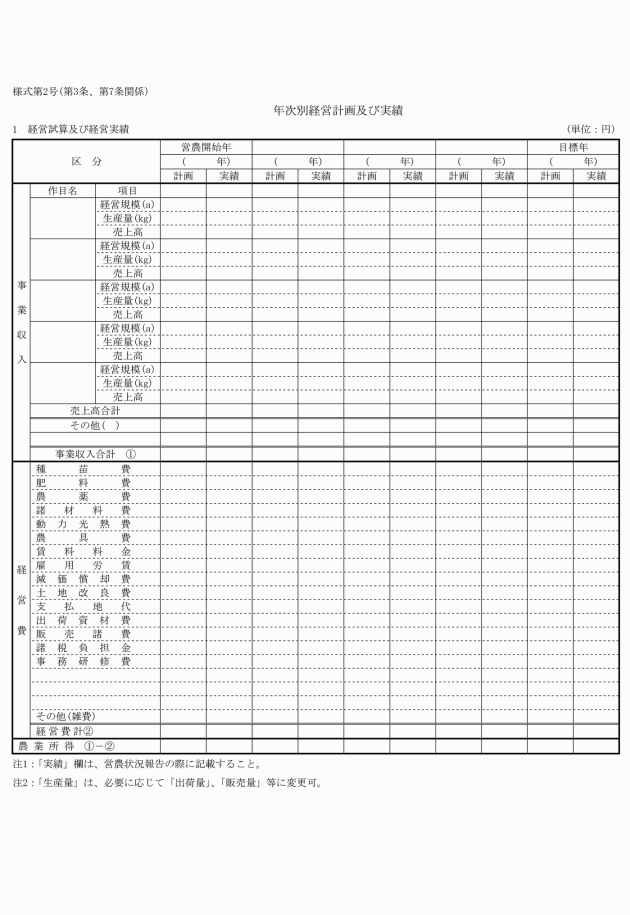

3 前項の規定に関わらず、基盤強化法第6条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想において、青年等に関する事項が定められるまでに青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条に規定する就農計画の認定を受けた者が、鳥取県就農条件整備事業実施要領(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。以下「就農条件整備事業要領」という。)又は鳥取県就農応援交付金事業実施要領(平成22年4月1日付第200900209517号鳥取県農林水産部長通知。以下「就農応援交付金要領」という。)に定める営農計画(以下単に「営農計画」という。)の認定を受けている場合(本町以外の市町村で認定を受けている場合も含む。)にあっては、年次別経営計画及び実績(様式第2号)については、市町村長の営農計画認定通知の写し及び認定を受けた営農計画の添付に代えることができる。

4 青年等就農計画の申請について、申請者から相談があったときは、青年等就農計画の認定手続きの円滑化を図る観点から、町は必要に応じて申請者を交えて関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と連絡調整等を行うことができる。

(青年等就農計画の認定の審査)

第4条 青年等就農計画認定申請書の提出を受けた町長は、当該計画の審査に当たっては、次に掲げる関係機関等から意見を聴取することとする。

なお、この意見聴取は、前条第4項の連絡調整等が十分と町長が判断した場合、意見聴取は文書をもって行うことができるものとする。

(1) 鳥取中央農業協同組合(申請者所轄の営農センター)

(2) 北栄町農業委員会事務局

(3) 鳥取県中部総合事務所農林局東伯農業改良普及所

(4) 鳥取県中部総合事務所農林局農業振興課

(5) 融資機関(農業制度資金を活用する場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める関係機関等(複数市町村で農業経営を営む場合の所轄関係機関等、農業経営に関して専門知識を有する機関等。)

2 関係機関等の意見聴取について、関係機関等を招集して行うときは、町長が意見聴取の会を招集し、北栄町産業振興課が会の運営及び会務を行う。

なお、実態に即した意見聴取を行うため、原則として申請者から青年等就農計計画の内容の説明を求めることとする。

3 町長は、関係機関等の意見聴取を踏まえ、原則として青年等就農計画の認定の申請を受けた日から一ヶ月以内にその認定の可否を決定する。

(青年等就農計画の認定の通知)

第5条 町長は、前条により青年等就農計画の認定を決定したときは、青年等就農計画認定書を申請者に交付するとともに、意見聴取を行った関係機関等にその写しを添付して青年等就農計画を認定した旨を通知する。

2 町長は、前条により青年等就農計画の認定をしないことを決定したときは、その旨及び認定しない理由を付して申請者に通知するとともに、意見聴取を行った関係機関等にその写しを添付して青年等就農計画の認定申請を却下したことを通知する。

(1) 就農地

(2) 目標とする営農類型

(3) 目標年の年間農業所得の2割以上の増減

(4) 目標年の年間労働時間の2割以上の増減

(5) 条件整備事業実施要領又は応援交付金実施要領の規定に基づく青年等就農計画の変更

(営農状況報告)

第7条 認定新規就農者は、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定される農業経営指標をいう。以下同じ。)に基づき自己チェックを毎年行い、その結果を原則として毎年3月31日までに町長に提出するものとする。なお、その際、通帳及び帳簿等の写し等必要書類(必要書類は税務申告の決算書等に代えることができる。)を併せて提出するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要領は、平成26年12月16日から施行し、平成26年10月1日から適用する。