○北栄町生活保護遺留金品取扱要綱

平成28年10月7日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、死亡した単身の生活保護受給者(以下「死亡者」という。)の遺留金品の取扱いについて、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(1) 遺留金 死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。

(2) 遺留品 死亡者が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(3) 遺留金品 遺留金及び遺留品をいう。

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する者をいう。

(5) 親族 民法第725条に規定する者をいう。

(6) 捜索 死亡者の遺留金品の有無について調査し、確認することをいう。

(相続人及び親族の確認等)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、死亡者が発生したときは、相続人の有無を確認するものとし、相続人がいない場合又は相続人の存在が明らかでない場合は、死亡者の葬祭を行う親族を確認するものとする。

(遺留金品の捜索)

第4条 遺留金品の捜索は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 相続人又は親族(以下「相続人等」という。)が明らかでない場合(相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合を含む。)

(2) 相続人等が判明しているにもかかわらず、当該相続人等が葬祭の執行を拒否している場合

(3) 相続人等、家屋管理人、施設管理者等により遺留金品の捜索が行われていない場合

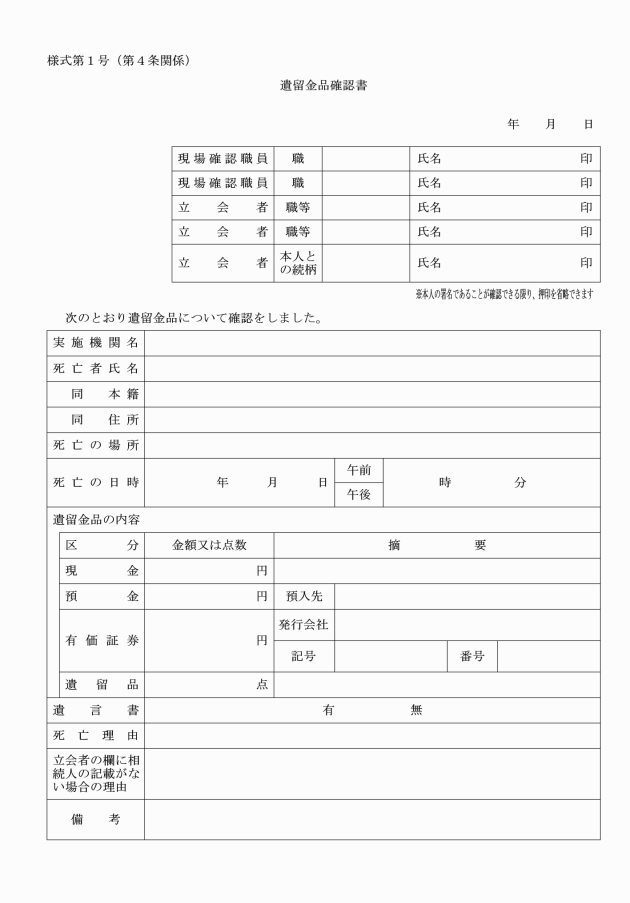

2 遺留金品の捜索は、相続人等、家屋管理人又は施設管理者等の立会いを求め、職員が複数で行うものとする。この場合において、当該立会いをした者から遺留金品確認書(様式第1号)を徴するものとする。

(遺留金品の保管)

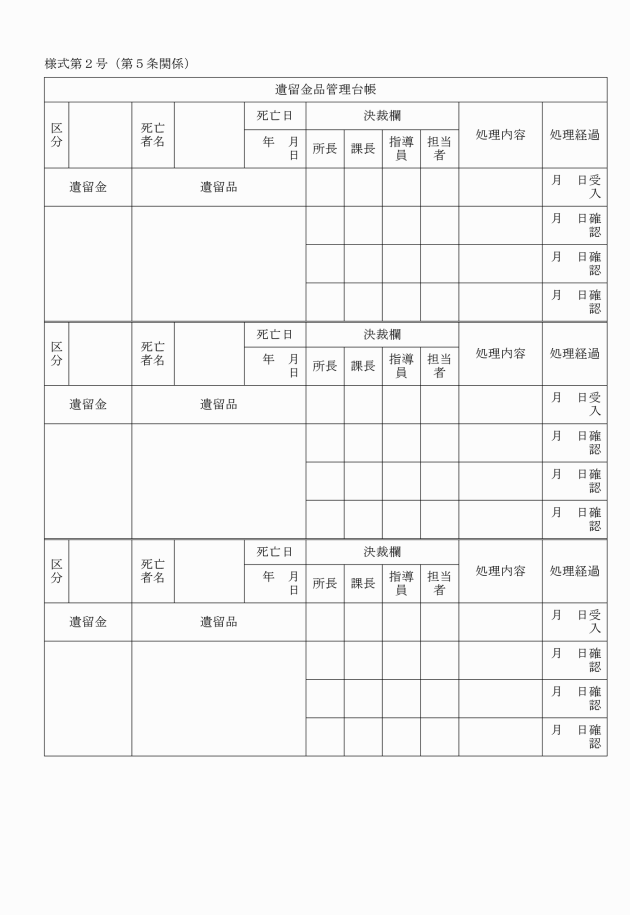

第5条 遺留金品の捜索により確認された遺留金品のうち遺留金、死亡者名義の預金通帳、印鑑その他所長において保管をする必要があると認めるものについては、前条第1項第1号に該当する場合に限り、所長が保管するものとする。

3 所長は、第1項の規定により保管する遺留金品について、遺留金にあっては歳入歳出外現金として金庫に保管するものとし、遺留品にあっては施錠できる場所に保管するものとする。

(遺留金品の処理)

第6条 所長は、法第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合において、第4条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、法第76条第1項の規定により遺留金品を保護費に充てる旨を当該相続人等に事前に伝えるとともに、北栄町生活保護法施行細則(平成23年北栄町規則第14号)第2条第5号に規定するケース記録票に必要事項を記載しておくものとする。

2 所長は、法第76条の規定による措置をとった場合において、遺留金品を保護費に充当してもなお残余を生じた遺留金品(以下「残余遺留金品」という。)の処理に当たっては、法施行規則第22条第2項の規定により、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求するものとする。ただし、遺留金品の額が相続財産の清算人の選任手続に要する費用に満たない場合は、当該遺留金品を死亡者の家財の処分に要する費用、供養を行うための費用等に充てるものとする。

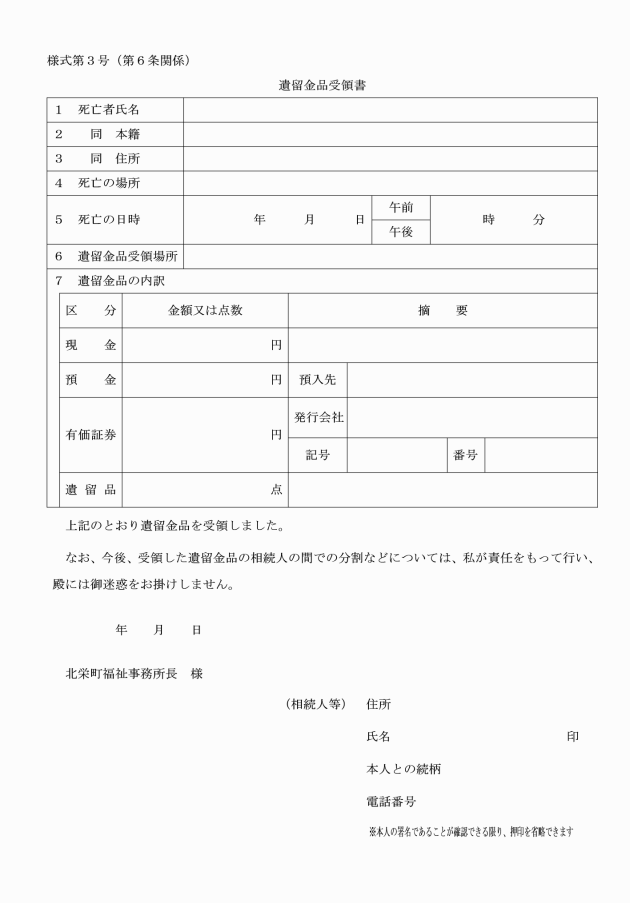

3 所長は、相続人等又は相続財産の清算人に対し、遺留金品を引き渡したときは、遺留金品受領書(様式第3号)を徴するものとする。

(1) 遺留金 5年間保管後処分し、当該処分により発生した現金は町の雑入として繰り入れる。

(2) 遺留品 30日間保管し、その後処分する。

(関係書類の整理保管)

第7条 所長は、次に掲げる書類を5年間保管するものとする。

(1) 遺留金品確認書、遺留金品保管依頼書、遺留金品管理台帳及び遺留金品受領書

(2) ケース記録票(遺留金の使途、葬祭業者名及び遺骨の保管場所を記載したもの)

(3) 死亡者の戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

(4) 相続人全員の戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

(5) 相続人等が判明している場合にあっては、相続人等が相続放棄をしたこと又は葬祭の執行を拒否したことが分かる書類

(6) 死亡者の家財の処分に要する費用、供養を行うための費用等に係る受領書又は領収書

2 前項第5号に規定する書類については、ケース記録票への記載をもって代えることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

附則

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日告示第58号)

この要綱は、令和6年3月15日から施行する。