○北栄町寡婦(夫)控除のみなし適用に関する運用を定める要綱

平成30年11月14日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、生計を一にする子がいる未婚の母、児童を扶養親族としている未婚の母又は生計を一にする子がいる未婚の父からなるひとり親家庭において、親の婚姻歴の有無にかかわらず、児童が養育されるひとり親家庭の生活の安定が図られるよう、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして(以下「みなし適用」という。)実施するため、その運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 子他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない20歳未満の子で、かつ、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

(2) 児童20歳未満の者で、かつ、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

(3) 未婚の母参照する税の課税年度(以下「課税年度」という。)の現況日(課税年度の前年の12月31日。以下「現況日」という。)以前に婚姻によらないで母となった女子であって、婚姻したことがなく、婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者及び現況日においても婚姻をしていなかった者をいう。

(4) 未婚の父現況日以前に婚姻によらないで父となった男子であって、婚姻したことがなく、婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)をしていない者及び現況日においても婚姻をしていなかった者で、かつ、課税年度の合計所得金額が500万円以下である者をいう。

(5) 控除対象配偶者地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第7号並びに第292条第1項第7号及び所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に定めるものをいう。

(6) 扶養親族地方税法第23条第1項第8号及び同法第292条第1項第8号並びに所得税法第2条第1項第34号に定めるものをいう。

(7) 合計所得金額地方税法第23条第1項第13号及び同法第292条第1項第13号並びに所得税法第2条第1項第30号ロに定めるものをいう。

(8) 対象事業みなし適用の対象となる事業をいい、別表のとおりとする。

(対象者)

第3条 みなし適用の対象となる者は、町内に住所を有するものであって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 未婚の母又は未婚の父であること。

(2) 前号に規定する未婚の母にあっては、扶養親族である児童又はその者と生計を一にする子を有し、及び現況日においても有していたこと。ただし、地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に定める控除を適用する場合には、扶養親族である子を有し、及び現況日においても有しており、かつ、合計所得金額が500万円以下である者に限る。2人以上の子及び児童がいる場合においては、末子が20歳未満であれば足りるものとする。

(3) 第1号に規定する未婚の父にあっては、生計を一にする子を有し、現況日においても有していたこと。ただし、2人以上の子がいる場合においては、末子が20歳未満であれば足りるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者及び課税年度の町民税が課されていない者については、みなし適用の対象としない。

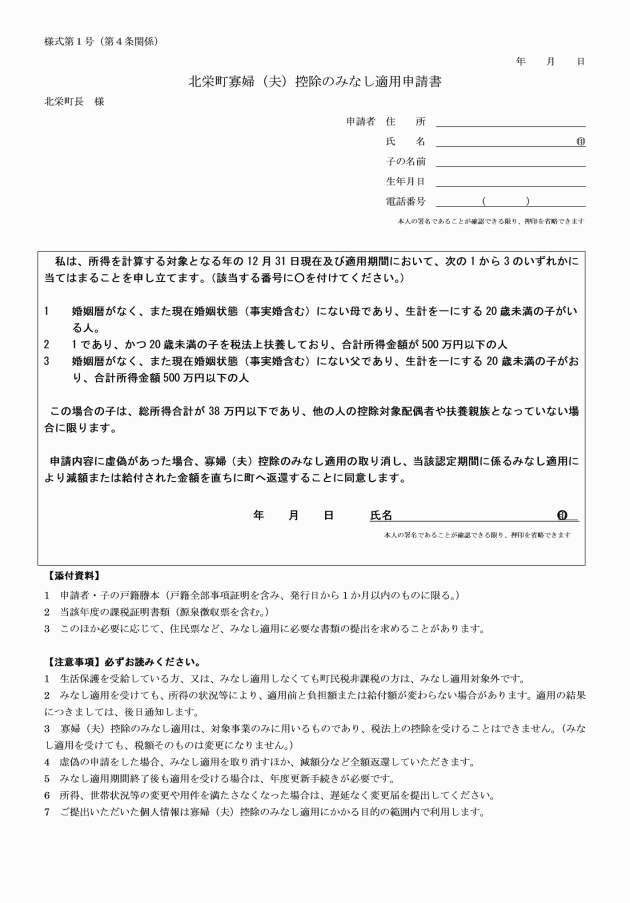

(申請)

第4条 みなし適用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号)に未婚の母又は未婚の父及び子又は児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明を含み、発行日から1箇月以内のものに限る。)並びに未婚の母又は未婚の父の当該年度の課税証明書類(源泉徴収票を含む。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、対象事業ごとにそれぞれの定める規定に基づき、別途減免等の手続を行うものとする。この場合において、町長は、申請者から前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

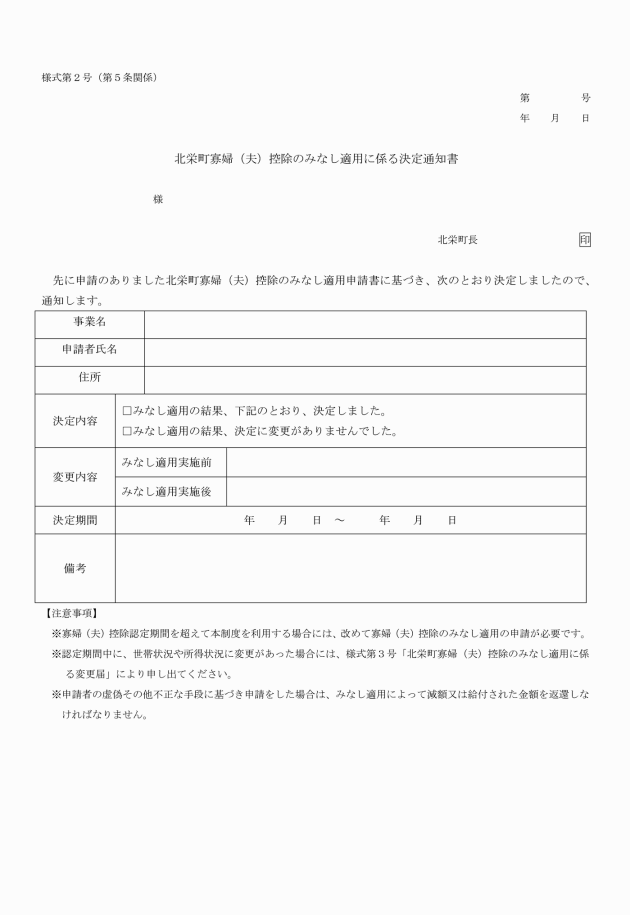

(認定)

第5条 町長は、申請者から前条に規定する申請書の提出があった場合には、みなし適用とその期間について認定する。

2 町長は、前項の規定について、必要に応じてみなし適用の期間を遡ることができる。

(虚偽等による認定)

第8条 申請者が、虚偽その他不正な手段によりみなし適用の認定を受けた場合は、みなし適用により減額又は給付された金額を直ちに町に返還しなければならない。

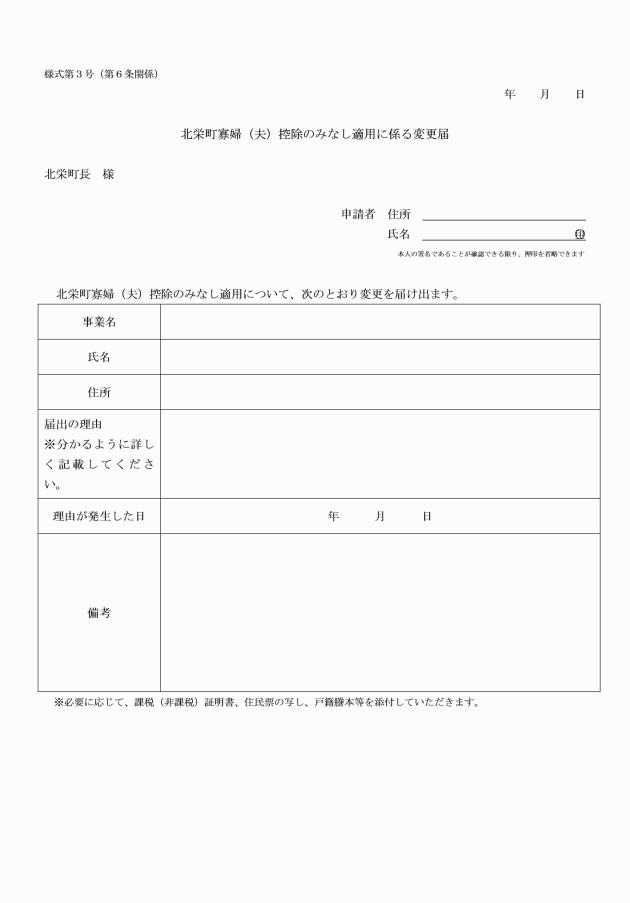

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、みなし適用の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成30年11月14日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

番号 | 対象事業 |

1 | 北栄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担 |

2 | 延長保育事業 |

3 | 緊急時預かり保育事業 |