○北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成17年北栄町条例第149号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるここと目的とする。

(建築物の所有者)

第2条 条例第2条に規定する建築物の所有者とは、建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において当該建築物を現に所有している者をいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北栄町規則第1号)第3条に定める浄化槽設置申請書により町長に申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書きに規定する権利者であるときは、その建築物の所有者と連署して申告しなければならない。

(分担金の納期)

第5条 条例第5条第3項に規定する分担金の納期は、北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第148号)第6条による設置完了を通知した後、町長が別に定め、通知するものとする。

(前納報奨金)

第6条 条例第6条第2項の前納報奨金の額については、次のとおりとする。

摘要 | 報奨金 |

第1期目の納期限までに1戸当たりの全期分(10万円)を一括納入した場合 | 15,000円 |

第2期目の納期限までに1戸当たりの2、3期分(6万5千円)を一括納入した場合 | 5,000円 |

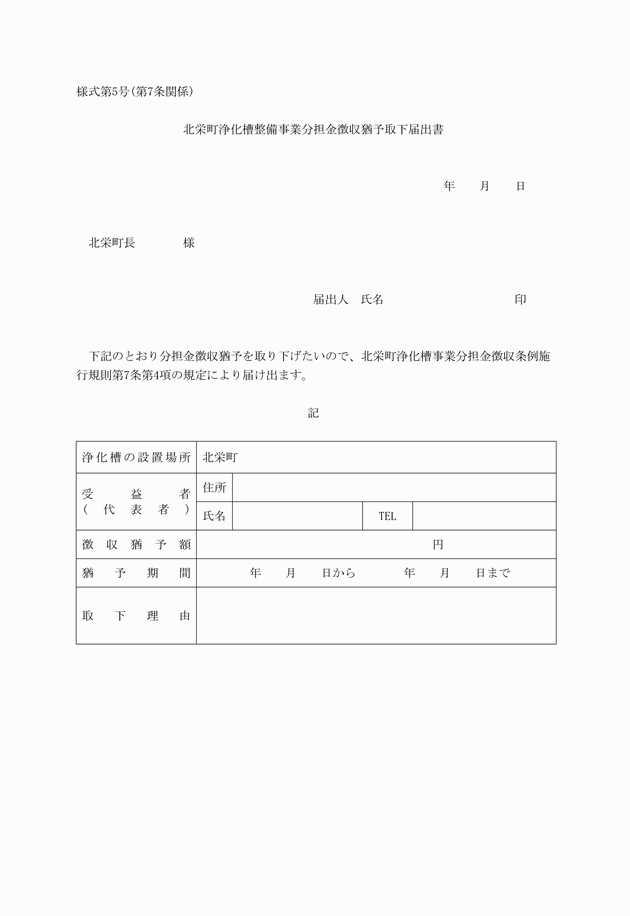

4 分担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その事由が消滅したとき又は徴収猶予を取り下げたいときは、遅滞なくその旨を北栄町浄化槽整備事業分担金取下届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

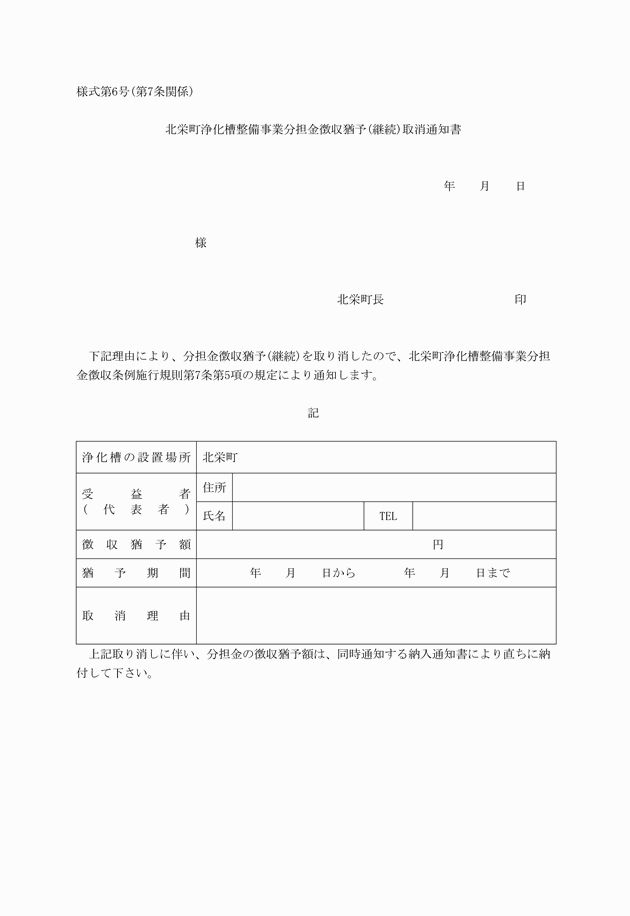

6 町長は、猶予者から前項の規定により分担金の徴収猶予を取り消したときは、当該猶予に係る分担金を徴収するものとする。

4 分担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

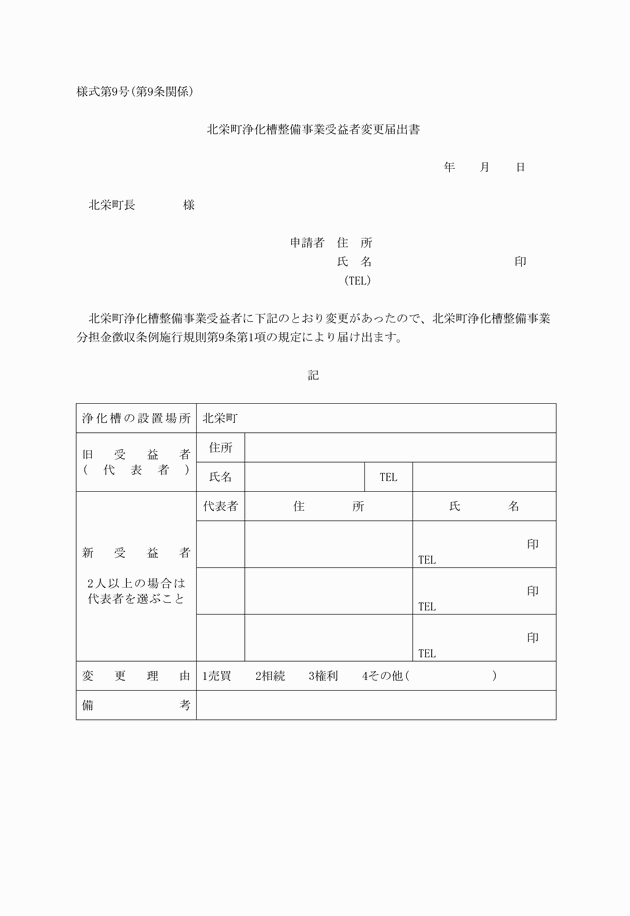

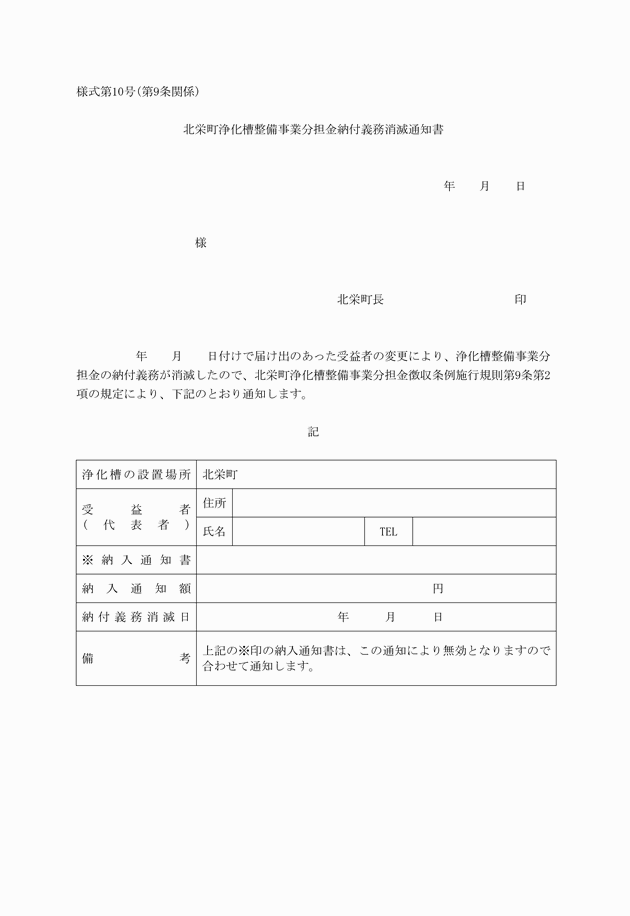

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

浄化槽整備事業分担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |

1 災害により土地又は家屋等に被害を受けたとき。 | 1年を限度とする。ただし、その状況により更に1年を限度として延長できる。 | 公の罹災証明を添付すること。 |

2 盗難その他の事故にあったとき。 | 公の盗難証明を添付すること。 | |

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 医師の診断書を添付すること。 | |

4 生活困窮のため直ちに負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 町長の認定する期間 | 町長が必要と認める書類を添付する。 |

5 その他町長が特に必要と認めたとき。 |

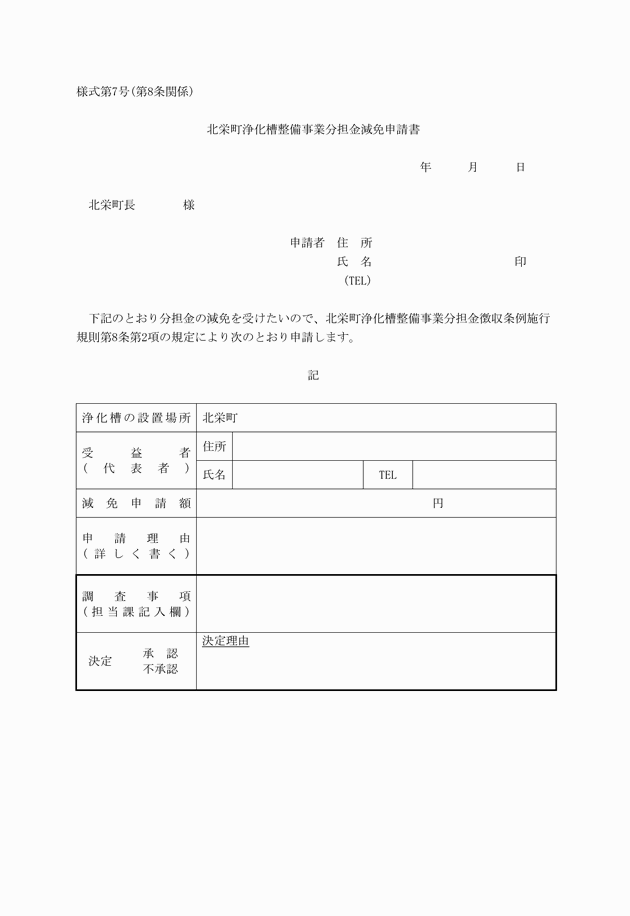

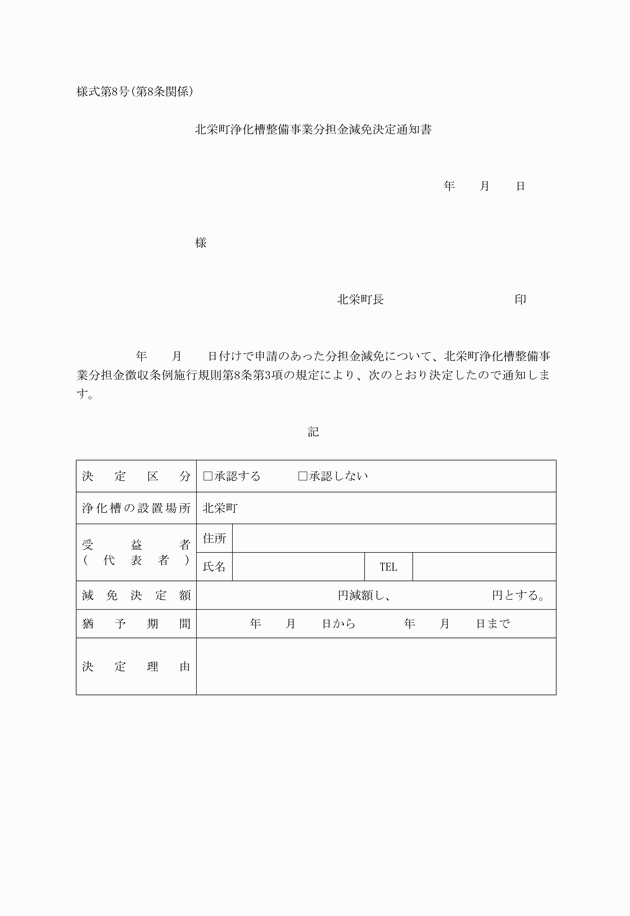

別表第2(第8条関係)

浄化槽整備事業分担金徴収猶予基準表

減免対象となる施設 | 内容 | 減免率 |

1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している施設 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設 | 75% |

(2) 一般庁舎等 | 50% | |

2 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が、本文に掲げる目的のために使用する施設で、同法第3条に規定する境内施設 | 40% |

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 100% | |

(3) 地域の自治的団体が共用の供する施設 | 50% | |

(4) 前記以外の施設 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの。 | その都度、町長が定める。 | |

3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有又は使用する家屋 | 100% 負担金を賦課する時点で決定する。 |

4 老人世帯の受益者 | (1) 町内に住所を有する者のうち、供用開始年度の4月2日現在に満75歳以上の老人世帯であって、負担金の賦課日現在、町内・町外を問わず扶養義務者(後見人)がいない世帯 | 100% 民生委員の証明により町長の認定した者 |

様式第2号 削除