○北栄町創エネルギー等設備設置費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町創エネルギー等設備設置費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、創エネルギー等設備の設置者に対して予算の範囲内で設置費用の一部を補助することにより、地域内での地球温暖化防止など、地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境に優しいまちづくりを推進し、創エネルギー等の活用を積極的に支援すること及び県内における創エネルギー等産業を振興することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 申請日現在において、本町に住民登録をし(居住予定の者にあっては年度内に住民登録予定)、自ら居住若しくは居住予定の住宅又は自らが事業用として利用する建物に対して創エネルギー等設備(以下「対象設備」という。)を設置する者であって、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯に属している者(町外に居住している者にあっては、居住地の市町村において税を滞納していない世帯に属している者)

(2) 申請日現在において、本町に法人町民税の登録をし、自らが事業用として利用する建物に対して対象設備を設置する者であって、法人町民税を滞納していない事業者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業とし、前条に規定する補助事業者及び補助事業者と同一の世帯に属している者に対し、各対象設備の申請回数はそれぞれ1回限りとする。ただし、太陽光発電システムについては、太陽電池モジュールの最大出力値の合計が5kWに達するまで複数回申請することができるものとする。

(1) 未使用品であり、別表の対象設備の欄に定める区分に従い、それぞれ当該対象設備要件を満たす対象設備を住宅又は事業用建物(以下「住宅等」という。)に設置する事業

(2) 補助事業者が発注する事業者及び設置施工を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等をいう。)である事業

2 前項の規定に関わらず、補助事業者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に係る事業は除くものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる対象設備の設置に要する経費のうち本体及び附属機器購入費及び設置工事費とする。ただし、木質バイオマス熱利用機器については、本体及び附属器(本体の稼働に不可欠な器具をいう。)の購入費のみとする。

(1) 太陽光発電システム

太陽電池を利用することにより、太陽光を受けて発電するシステム

(2) HEMS(家庭用エネルギー管理システム)

家庭での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有するもの

(3) 木質バイオマス熱利用機器(以下「薪ストーブ等」という。)

木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器

(4) 蓄電池等

定置用蓄電池:リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することのできるもの

電気自動車等充給電設備:電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じて住宅等に電力を供給するもの

(1) 国若しくは他の地方自治体の補助金又は寄附金その他の収入

(2) 補助事業者が課税事業者である場合、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表の対象設備の欄に定める区分に従い、それぞれの当該補助金額の欄に掲げる額とし、複数の対象設備を設置した場合は、当該対象設備の補助金の額の合計とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の設置工事着手前に北栄町創エネルギー等設備設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

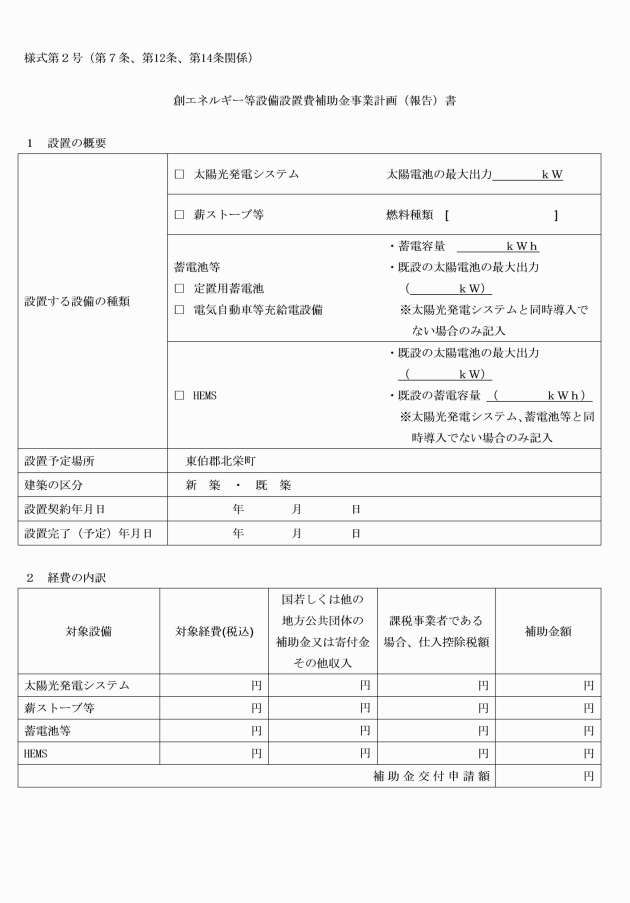

(1) 創エネルギー等設備設置事業計画(報告)書(様式第2号)

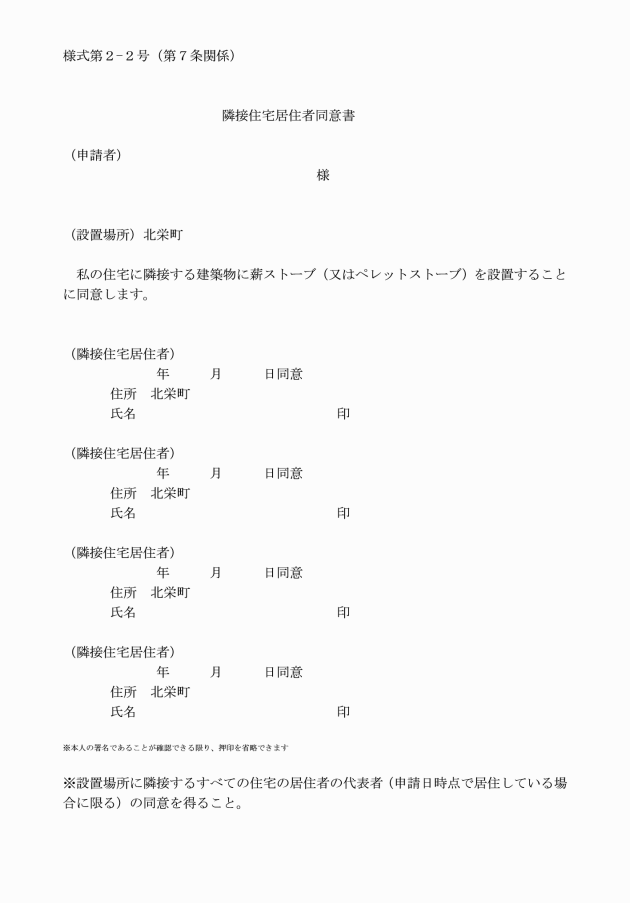

(2) 隣接住宅居住者同意書(様式第2-2号)

(3) 対象設備の設置に係るそれぞれの費用の内訳が記載された工事請負契約書又は見積書の写し

(4) 対象設備の形状、規格等を説明する資料(太陽光発電システムについては太陽電池の発電出力の値が確認できるもの、薪ストーブ等については最大熱出力が確認できるもの、蓄電池等については蓄電容量が確認できるものを含む。)

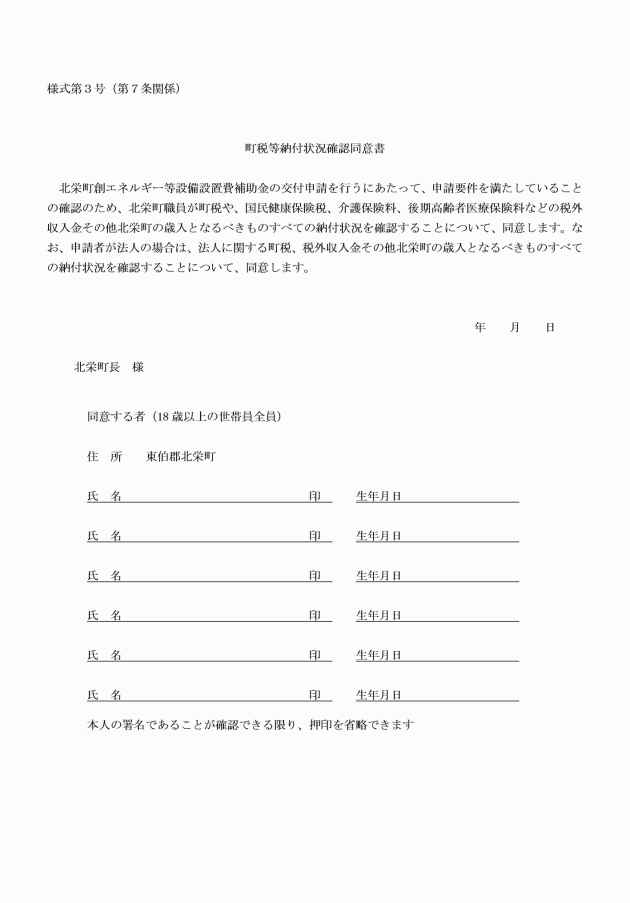

(5) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)

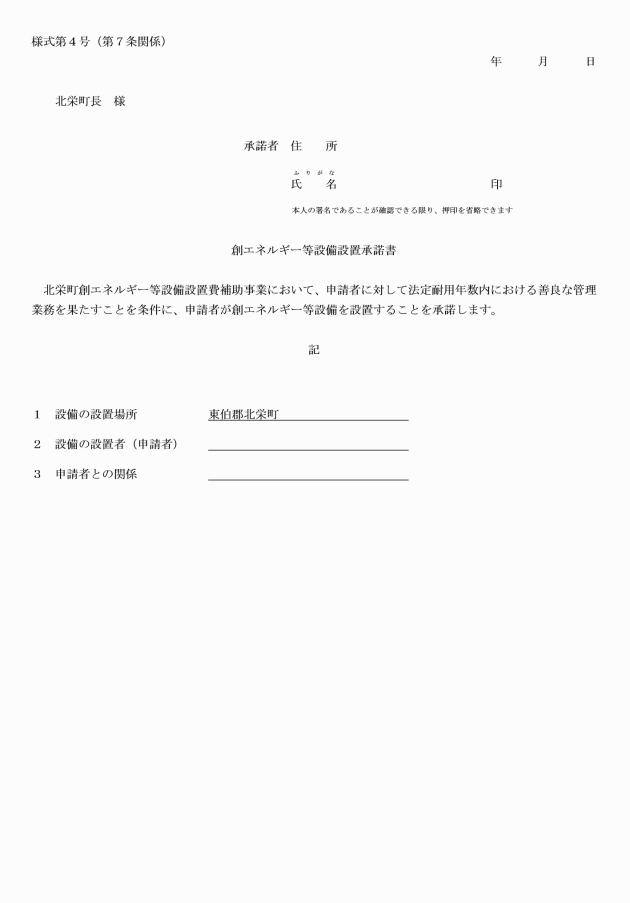

(6) 創エネルギー等設備設置承諾書(様式第4号。設備を設置する住宅等の所有者が申請者以外に存在する場合に限る。)

(7) 対象設備の設置工事着手前の現況写真

(8) その他町長が認める書類

2 申請者が町外に居住している者である場合、前項第5号については、居住地の市町村長が発行する納税証明書(世帯員全員分)をもってこれに代えるものとする。

3 補助金の申請の受付は、先着順に行うものとする。

4 補助金の申請の受付は、毎年度1月10日までとし、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請の受付を停止する。

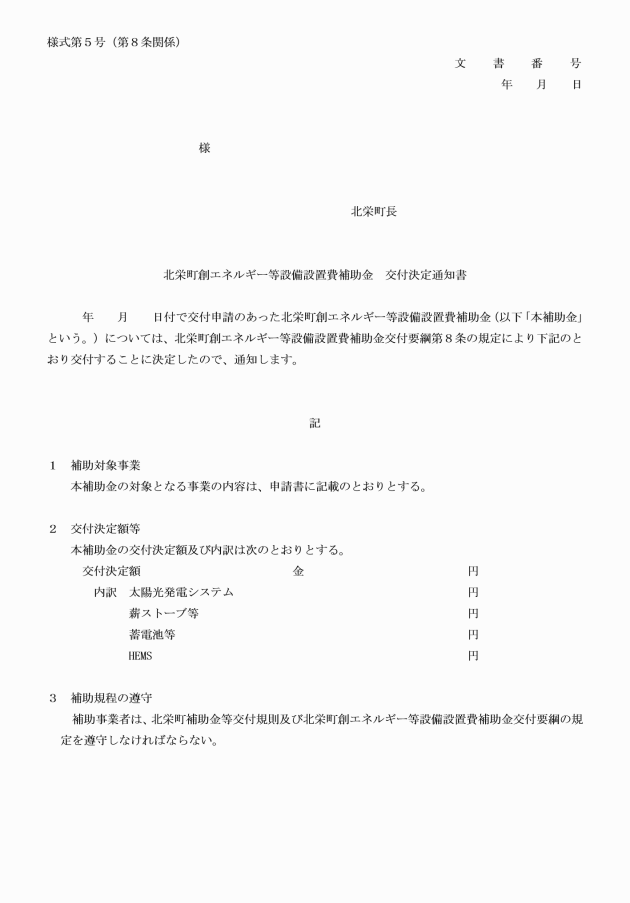

2 町長は、前項の交付決定に当たって、必要に応じ条件を付すことができる。

(着手届)

第9条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。

(設備の設置)

第10条 補助事業者は、交付決定の日から起算して、既築の場合は原則4か月以内、新築の場合は原則7か月以内又は当該年度3月10日のいずれか早い日までに、対象設備の設置を完了しなければならない。

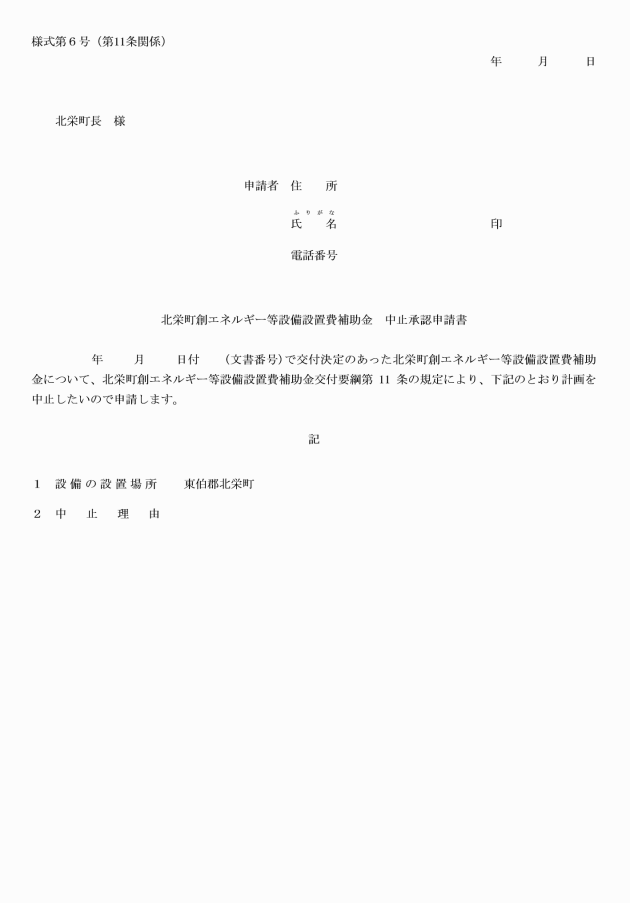

(中止の承認)

第11条 補助事業者は、やむを得ない理由により対象設備の設置を中止しようとするときは、速やかに北栄町創エネルギー等設備設置費補助金中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

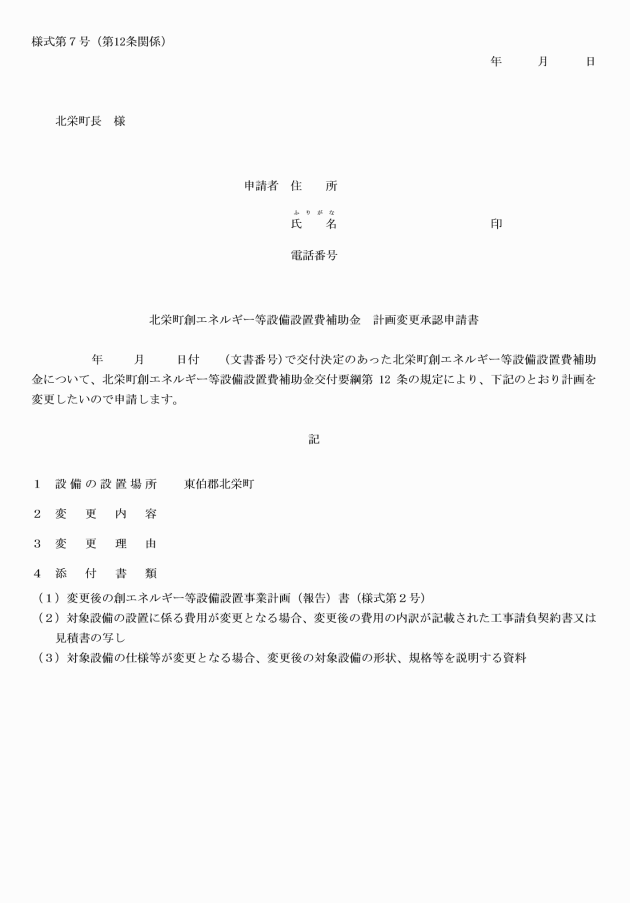

(1) 創エネルギー等設備設置事業計画(報告)書(様式第2号)

(2) 対象設備の設置に係るそれぞれの費用の内訳が記載された工事請負契約書又は見積書の写し

(3) 対象設備の形状、規格等を説明する資料(太陽光発電システムについては太陽電池の発電出力の値が確認できるもの、薪ストーブ等については最大熱出力が確認できるもの、蓄電池等については蓄電容量が確認できるものを含む。)

2 前項の申請により、補助金の増額を伴う変更をすることはできない。

3 町長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じ条件を付すことができる。

(実績報告)

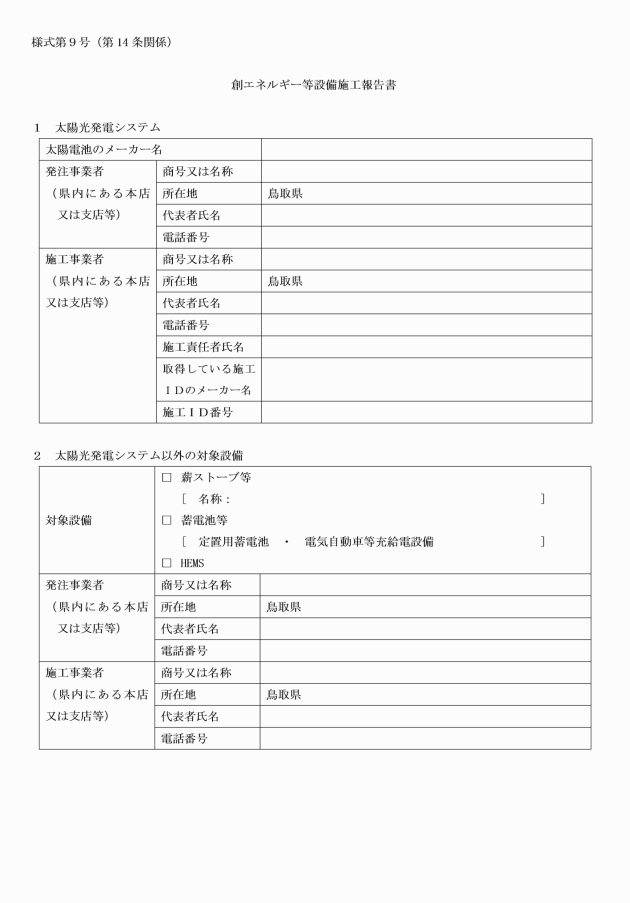

第14条 補助事業者は、対象設備の設置を完了した日から起算して、30日以内又は当該年度3月10日のいずれか早い日までに、北栄町創エネルギー等設備設置費補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 創エネルギー等設備設置事業計画(報告)書(様式第2号)

(3) 創エネルギー等設備施工報告書(様式第9号)

(4) 対象設備の設置費に係る領収書の写し

(5) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅等全体の写真

(6) 電力会社との余剰電力需給契約の内容の分かる書類の写し(対象設備が太陽光発電システムである場合に限る。ただし、太陽光発電で発電した電気を全量自家消費するため、電力受給契約を締結しない場合はこの限りでない。)

(7) その他町長が認める書類

2 補助事業者が課税事業者である場合、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、間接補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

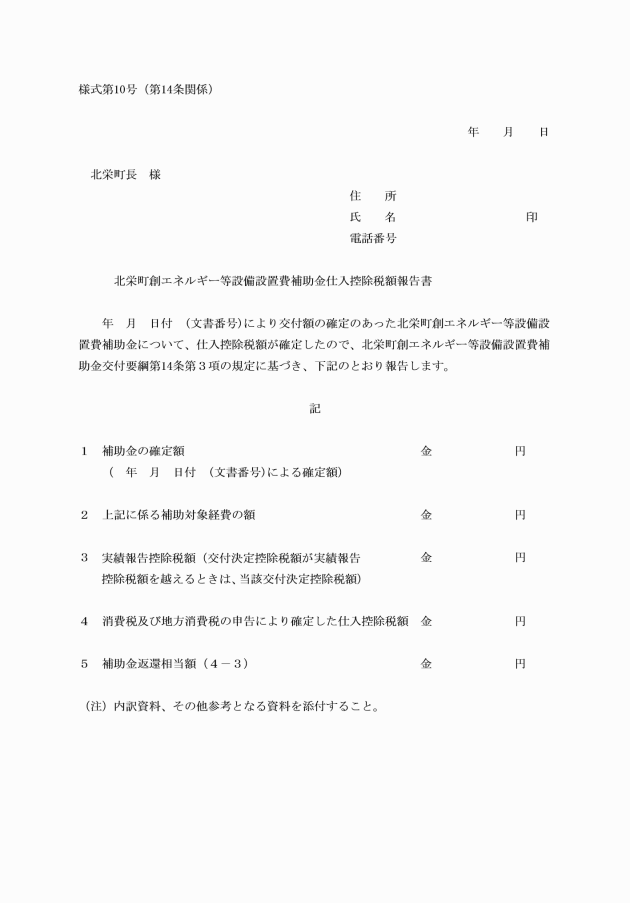

3 補助事業者が課税事業者である場合、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、北栄町創エネルギー等設備設置費補助金仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。

(管理)

第19条 補助金の交付を受けた者は、設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。この場合において、補助金の交付を受けた者は、天災地変その他補助金の交付を受けた者の責に帰することのできない理由により、対象設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届出なければならない。

(処分の制限)

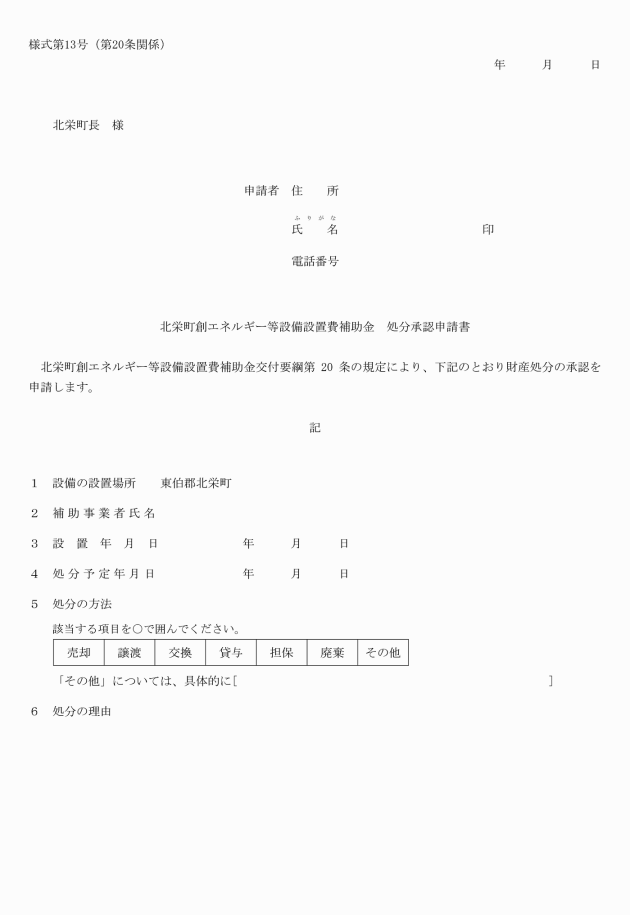

第20条 補助金の交付を受けた者は、対象設備の法定耐用年数の期限内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ北栄町創エネルギー等設備設置費補助金処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業効果の報告)

第21条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、事業の実施による温室効果ガスの削減量等を把握しようとするときは、対象設備の設置後2年間、当該対象設備の稼働実績等に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(雑則)

第22条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(北栄町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止)

2 北栄町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成24年北栄町告示第18号)は、廃止する。

附則(平成29年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月1日告示第93号)

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

附則(平成30年3月14日告示第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町創エネルギー等設備設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和元年7月9日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、改正前の北栄町創エネルギー等設備設置補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町創エネルギー等設備設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和2年5月12日告示第52号)

この要綱は、令和2年5月12日から施行する。

附則(令和3年3月15日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町創エネルギー等設備設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日告示第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月2日告示第106号)

この要綱は、令和4年9月2日から施行する。

附則(令和5年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

附則(令和6年4月1日告示第85号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月8日告示第87号)

この要綱は、令和7年8月8日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

対象設備 | 対象設備要件 | 補助金額 |

太陽光発電システム | 1 1件あたりの太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満の太陽光発電設備で、発電した電気が住宅等として使用する部分で消費されていること(全量買取制度は対象としない。)。 2 日本産業規格基準又はそれに準じた性能基準による認証を受けているものであること。 | 太陽電池モジュールの最大出力値(単位はkWとし、小数点第3位を切り捨てる。)に3万6千円を乗じて得た額又は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額のうちいずれか低い額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で18万円を限度とする。 |

HEMS | 1 電力使用量を1時間以内の間隔で計測し、1時間以内の単位で1月以上、1日以内の単位で13月以上のデータを蓄積できるものであること。 2 タブレット、スマートフォン、パソコン又はHEMSに付随する専用モニターにより、電力使用量を表示できるものであること。 3 空調、照明等の電化製品への制御機能を有すること。 4 10kW未満の太陽光発電システム及び蓄電池等との接続機能を有し、接続させること。 | 2万円 |

薪ストーブ等 | 2次燃焼構造等排煙を減少させる構造であること。 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で18万円を限度とする。 |

定置用蓄電池 | 1 蓄電容量が1.0kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されていること。 2 日本産業規格基準又はそれに準じた性能基準による認証を受けているものであること。 3 10kW未満の太陽光発電システムと連系させること。 | 蓄電容量(単位はkWhとし、小数点第2位を切り捨てる。)に7万円を乗じて得た額又は補助対象経費に3分の1を乗じて得た額のうちいずれか低い額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で40万円を限度とする。 |

電気自動車等充給電設備 | 1 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能であること。 2 10kW未満の太陽光発電システムと連系させること。 3 とっとりEV協力隊への登録をすること。 | 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)で40万円を限度とする。 |