○北栄町情報公開事務取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、北栄町情報公開条例施行規則(平成17年北栄町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、全実施機関共通の公文書の開示に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(情報公開取扱の所掌事務等)

第2条 総務課と開示請求に係る事案を担当する課(課に相当する組織を含む。以下「担当課」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所掌事務

ア 総務課

(ア) 公文書の開示等及び情報提供に係る相談、案内及び連絡調整に関すること。

(イ) 公文書の開示に係る請求書等の受付に関すること。

(ウ) 公文書の簿冊件名目録の整備及びその閲覧に関すること。

(エ) 公文書の開示の諾否の協議に関すること。

(オ) 開示請求に係る公文書の開示等の決定及び通知に関すること。

(カ) 公文書の開示を行う場所の提供に関すること。

(キ) 開示決定に係る写しの作成に要する費用の徴収に関すること。

(ク) 北栄町情報公開審査会に関すること。

(ケ) その他情報公開に関すること。

イ 担当課

(ア) 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

(イ) 公文書の開示の諾否の決定等に関すること。

(ウ) 公文書の開示の諾否の決定等に係る審査請求書の受付に関すること。

(エ) 第三者からの意見の聴取及び当該第三者に対する開示決定等の結果の通知に関すること。

(オ) 公文書の開示の実施に関すること。

(カ) 開示決定等に対する不服申立書及び訴訟の処理に関すること。

(キ) 北栄町情報公開審査会に対する諮問に関すること。

(ク) 公文書の簿冊件名目録等検索資料の整備に関すること。

(ケ) 情報提供に関すること。

(2) 担当課における情報公開事務の取扱いは、文書取扱責任者が中心となって行うものとする。

(3) 公文書の開示に係る請求情報が複数課に存在する場合は、当該公文書を当初に作成した課をもって担当課とする。

(開示請求の受付)

第3条 相談及び案内は、次のとおりとする。

2 総務課及び担当課に情報公開の相談があった場合は、相談の内容が条例の開示請求として対応すべきものかどうかを確認し、公文書の開示に当たらないときは、その旨を説明し、刊行物等の情報提供で対応する。

4 公文書の特定は、開示を求められた公文書については、簿冊目録等の検索資料により当該公文書の名称又は内容の特定を行うこととする。

5 請求書の受付は、次のとおりとする。

(1) 開示請求の方法

イ 電話等による公文書の開示請求は、原則として受け付けない。

ウ 郵送による請求は、必要事項がすべて記載された請求書によるものであって、公文書が特定できるときは、受け付ける。ただし、記載事項に不備があっても、補正できるものについては、確認の上、補正・訂正し、受け付ける。

(2) 請求権者の確認

ア 条例第5条に規定する請求権者であるかどうかの確認は、請求書の記載内容で確認するものとし、通常は身分証明書等の提出は求めないものとする。ただし、実施機関が必要と認めたときは、請求者に対して身分証明書等の提出を求めることができるものとする。

イ 代理人による請求については、代理関係を明らかにする委任状の提出を求めて確認する。

ウ 未成年者からの請求については、原則として15歳以上は単独での請求を受け付けるものとする。

(3) 請求書記載事項の確認及び指導

請求書の記載内容については、次の事項を確認し、不備があれば補正を求めるものとする。

ア 「請求者」の欄

(ア) 請求者への連絡及び通知書の送付のために正確に記載されていること。

(イ) 押印の必要はないこと。

(ウ) 請求者が法人その他の団体であるときは、連絡先の電話番号並びに担当者の所属及び氏名が「連絡先」欄に記載されていること。

(エ) 代理人による請求の場合は、余白に代理人の住所、氏名及び連絡先の記載を求めるものとすること。

イ 「請求する公文書の名称又は具体的な内容」の欄

請求された公文書を特定するためのものであるから、名称又は内容が公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。

ウ 「開示を請求することができるものの区分」の欄

(ア) 請求者の該当する区分のいずれか1つの□にレ印が記入されていること。

(イ) 「町内に住所を有する者」以外の□にレ印が記入されているときは、該当する事項が記入されていること。

エ 「開示の方法」の欄

(ア) 開示の方法は、「閲覧」、「写しの交付」及び「写しの郵送」の3とおりであり、いずれかの□にレ印が記入されていること。

(イ) なお、請求時に「閲覧」が希望されているときであっても、公開時に写しの交付を求めることができること。この場合、請求書の「開示の方法」欄を「写しの交付」に朱書訂正しておくこと。

(4) 請求書の交付

ア 請求書は、総務課において受け付けるものとする。その場合、担当課が特定できる場合は、当該担当課の文書取扱責任者を同席させて受け付けるものとする。

イ 請求書に記載された事項を確認し、当該請求書に受付印を押印する。

ウ 請求書を受け付けた日をもって、「請求書を受理した日」として取り扱うものとする。

(5) 請求者への説明

ア 請求書を受け付けたときは、請求者に受付印を押印した請求書の写しを一部交付するものとする。

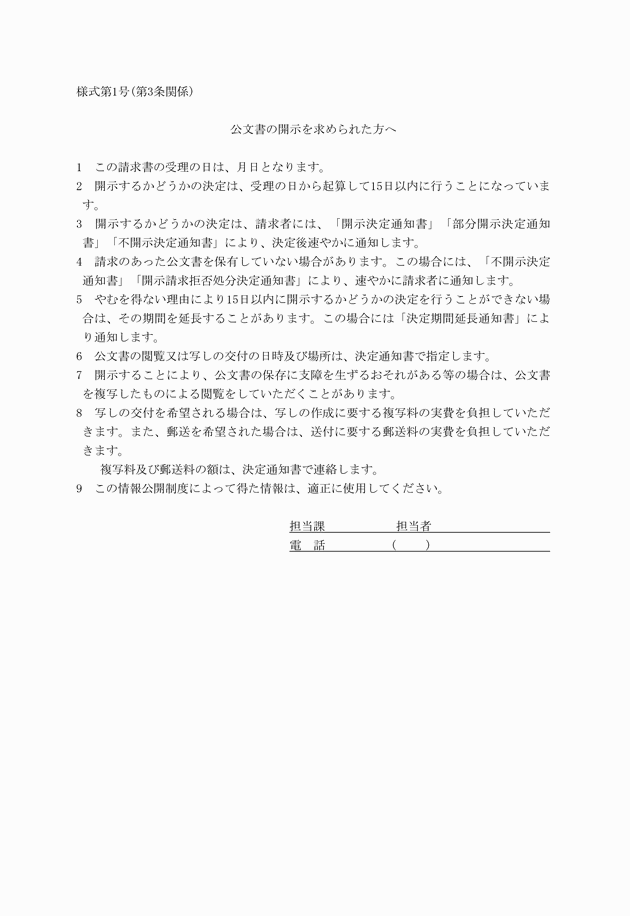

イ 請求者に公文書の開示を求められた方へ(様式第1号)を交付し、今後の事務手続等の説明を行うものとする。

(6) 受付のときの留意事項

ア 総務課と担当課は請求書を受け付けるときは、請求に係る公文書の件名を特定するものとする。

イ 請求書の受付時にどうしても特定できないようなときは、後日「請求する公文書の名称又は具体的な内容」欄等に記載されている内容から判断するものとし、その旨を請求者に伝えるものとする。

ウ 今後の事務処理上参考となる事項等を請求書の余白に記載するものとする。

(7) 請求書を受け付けることができない場合

ア 開示請求された情報が条例第2条第2項の「公文書」に該当しない場合

イ 請求権者でないものが請求した場合

ウ 開示請求された公文書が条例第22条に該当する場合

(8) 受付後の請求書の取扱い

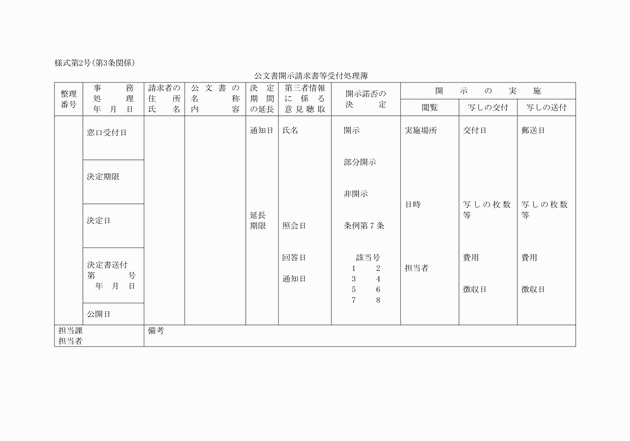

ア 総務課に公文書開示請求書等受付処理簿(様式第2号。以下「受付処理簿」という。)を備え置き、請求書を受け付けたときは、必要事項を記載して、常に処理経過が把握できるようにしておくものとする。

イ 総務課は受け付けた請求書を保管し、当該請求書の写し1部を担当課に送付するものとする。

6 開示諾否の第1次判断は、次のとおりとする。

公文書の開示請求に対する開示諾否の判断は、最終的には具体的な請求のあった時点で行うものであるが、迅速かつ適正に行うため、参考として公文書の作成・取得時において第1次の判断を行うものとする。

(1) 第1次判断の方法

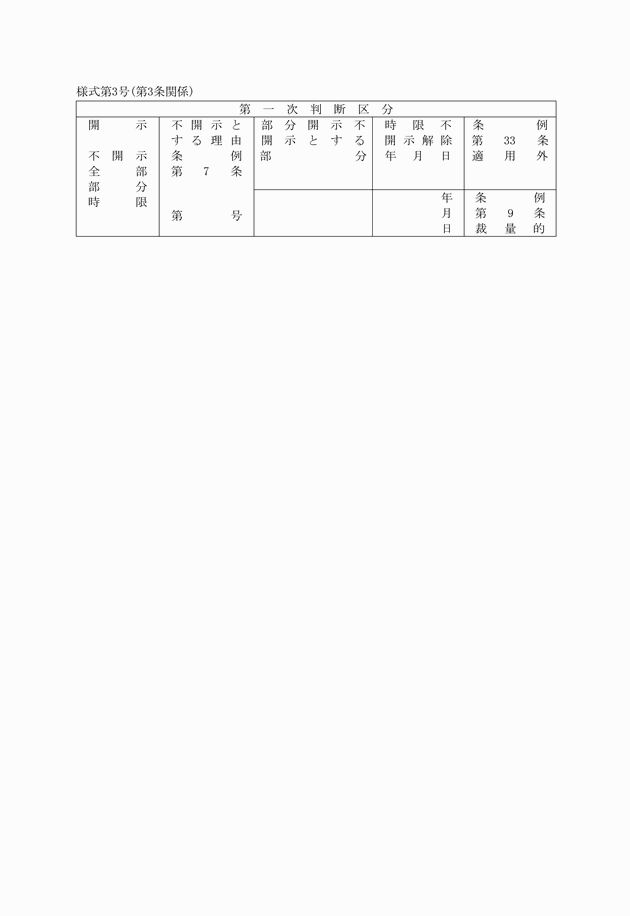

ア 北栄町文書取扱規程(平成17年北栄町訓令第9号)に基づく回議書については、第1次判断区分(様式第3号)欄に開示・部分開示・不開示の表示を行い、部分開示・不開示の場合は、条例第7条の該当号を記載するものとする。

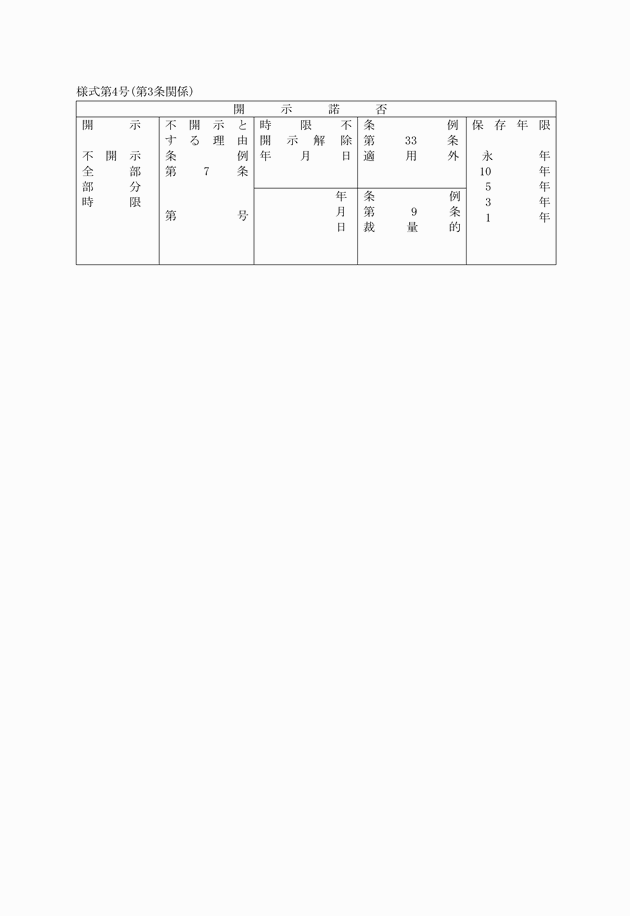

イ 収受文書については、文書の余白に開示諾否(様式第4号)の表示印を押し、開示の諾否と保存年限について記載しておく。

(2) 第1次判断の省略

全庁で共通して使用されている出張命令簿、有休休暇簿、備品台帳等の共通文書については、第1次判断を省略する。

7 開示諾否の決定は、次のとおりとする。

総務課は、請求書を受理したときは、速やかに担当課と請求に係る公文書に記載された情報が条例第7条各号(不開示事項)に該当するかどうかを文書をもって協議するものとする。

(1) 決裁

決裁区分は、課長決裁とする。ただし、特に重要な事項については、この限りではない。

(2) 決定通知書の記入要領

ア 「対象となる公文書の名称」欄

(ア) 当該公文書の作成年度及び名称を正確に記入する。この場合、原則として1件の公文書につき、1通の決定通知書を作成する。

(イ) 1通の請求書に複数の公文書の件名が記載されている場合、開示・部分開示・不開示の決定が同一のものは、1通の決定通知書にまとめて記載することができる。

イ 「開示の日時」欄

(ア) 開示の日時については、開示又は部分開示の決定通知書が請求者に到達するまでの日数を考慮した上で、余裕のある日時を指定すること。

(イ) 総務課は、請求者と事前に電話等により連絡をとり、請求者の都合のよい日時を指定するよう努めること。

ウ 「開示の場所」欄

開示の場所については、総務課は、開示する公文書を管理する担当課と協議し決定するものとする。

エ 「開示しない部分及び理由」及び「開示しない理由」欄

(ア) 条例第7条の該当する号番号及びその具体的な理由を記入すること。

(イ) 条例第7条の該当する号番号の複数の号に該当する場合は、各号ごとにその番号及びその具体的な理由を記入すること。

オ 「備考」欄

開示することができるようになる期間が明らかであるときは、その期日を記載すること。当該期間はおおむね1年以内とする。

(3) 決定通知書の送付

総務課は、開示等の決定を行ったときは、遅滞なく決定通知書を請求者に送付し、当該決定通知書の写し2部を作成し、1部を総務課で保管し、1部を担当課に送付する。

(4) 関係機関への協議等

総務課は、開示の諾否の決定及び決定期間の延長の決定に当たっては、担当課と協議するとともに、必要に応じて、関係課と協議する。特に開示の諾否決定は、公文書の作成時又は取得時の第1次判断を参考としつつ、不開示情報を規定した条例第7条各号に該当するかどうかの判断を行うものであり、全庁的に調整を図り、統一的な運用を行う必要があるため、すべての事案について文書により協議するものとする。

(5) 公文書不存在の取扱い

(6) 第三者情報の取扱い

ア 第三者情報に係る意見聴取の実施

(ア) 開示請求のあった公文書に、町以外の第三者に関する情報が記録されている場合において、当該第三者の意見を聴くものとする。

(イ) 当該第三者に関する情報が、条例第7条各号のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが客観的に明らかである場合は、意見を聴かないものとする。

イ 意見聴取の内容

第三者からの意見聴取の内容は、次のとおりとする。

(ア) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が記録されている公文書のうち、条例第7条第2号ただし書に該当するものについては、プライバシー侵害の有無及びその理由

(イ) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている公文書については、利益侵害の有無及びその理由

(ウ) 国、市町村に関する情報が記録されている公文書については、協力関係又は信頼関係に対する著しい影響の有無及びその理由、事案又は事業の円滑な実施に対する著しい支障の有無及びその理由

ウ 意見聴取の方法

(ア) 意見聴取は、公文書の開示に係る意見照会通知書(規則様式第9号)により行うものとする。

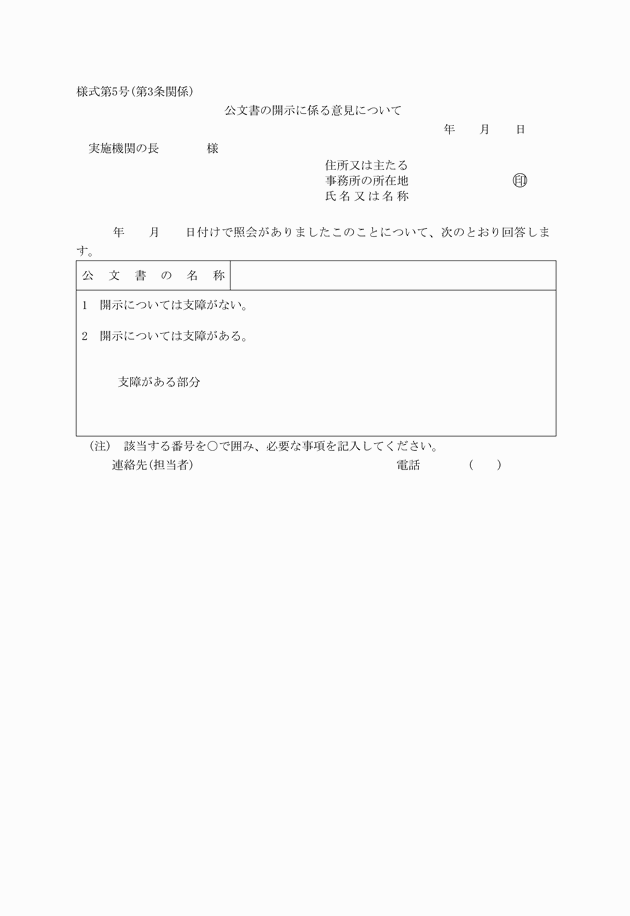

(イ) 担当課は、公文書の開示に係る意見について(様式第5号)により回答を求めるほか、必要に応じて、開示するかどうかの判断に必要な資料等を求めるものとする。

(ウ) 担当課は、第三者の意見を求めるに当たっては、15日以内に公開するかどうかの決定を行うため1週間以内に回答をするよう、当該第三者に協力を求めるものとする。

(エ) 1件の公文書に多数の第三者情報が記録されているときは、必要な範囲で意見聴取を行うものとする。

(オ) 第三者から、やむを得ず口頭により意見を聴取したときは、当該第三者の氏名(名称)及び住所(所在地)、聴取年月日、聴取内容、当該第三者の意見その他必要な事項を記録した聴取書を作成する。

エ 第三者への通知

第三者から意見を聴取した場合において、開示等の決定をしたときは、その旨を当該第三者に開示決定等第三者通知書(規則様式第10号)により通知するものとする。ただし、口頭により意見聴取した場合は、聴取書を添付するものとする。

(7) 決定期間の延長

ア 総務課は、開示諾否の決定が請求書を受理した日の翌日から15日以内にできないことが明らかになったときは、直ちに期間の延長を決定し、決定期間延長通知書(規則様式第6号)により延長の期間及び理由を請求者に通知する。なお、延長後の決定期限は、遅くとも請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内とする。

イ 総務課は、請求書を受理してから15日以内に請求者に届くよう、決定期間延長通知書を送付するものとする。

8 開示の実施は、次のとおりとする。

(1) 開示の日時及び場所

ア 公文書の開示の場所は、請求に係る公文書の写しを請求者に郵送するときを除き、決定通知書であらかじめ指定した日時及び場所で実施する。

イ 請求者から事前に指定の日時の変更希望の連絡があったときは、総務課は、特段の支障のない限り、これに応ずるものとする。

ウ この場合において、総務課は、改めて請求者に決定通知書を送付することは、要しないものとする。

(2) 公文書の搬入等

担当課は、指定した日時までに、当該公文書を指定した場所に搬入しておくものとする。

(3) 職員の立会い

開示に際しては、原則として総務課及び担当課が立会い、必要に応じて請求者に公文書の内容について説明するものとする。

(4) 決定通知書の確認

開示に際しては、請求者に決定通知書の提示を求め、通知内容を確認の上、閲覧等を実施するものとする。

(5) 閲覧の実施方法

ア 公文書の閲覧は、公文書の原本により行うものとする。

イ ただし、次に掲げる場合は、原本を乾式複写機等で複写したものにより行う。

(ア) 原本を閲覧することにより、原本の保存に支障が生じるおそれがあるとき。

(イ) 日常業務に使用している台帳等を閲覧に供することにより、業務に支障が生じるとき。

(ウ) 公文書の部分開示をする場合において、必要と認めるとき。

ウ 公文書の原本の閲覧の実施に当たっては、閲覧者が当該原本を汚損し、又は破損することがないよう注意を払い、閲覧者が当該原本を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認められるときは、規則第6条第3項の規定により公文書の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。

(6) 公文書の写しの交付

ア 公文書の写しの交付部数は、原則として請求1件につき1部とする。

イ 公文書の写しの作成は、当該公文書の原本を乾式複写機等で複写して行うものとする。

(7) 公文書の部分開示

ア 条例第8条の規定による部分開示は、請求者の請求の趣旨を十分考慮し、次の方法により実施するものとする。なお、請求の趣旨は請求書の記載事項から判断するものとし、記載事項から判断できないときは、電話等で当該請求の趣旨の確認又は部分開示を望むかどうかの確認を行うものとする。

(ア) 開示部分と不開示部分とがページ単位で区分できるとき。

a 不開示部分を取り外して、開示部分のみ開示する。

b 袋とじのもの、用紙の裏表に記載されているもの等で取り外しができない場合は、不開示部分をクリップで止める等の方法により開示するものとする。

c 上記によることが困難な場合は、開示部分のみを複写したものを開示する。

(イ) 開示部分と不開示部分とが同一ページにあるとき。

a 不開示部分を覆って複写したものを開示する。

b 当該ページを複写した上で、不開示部分を黒く塗りつぶし、それを再度複写して開示する。

イ 部分開示後の事務処理は、次のとおりとする。

(ア) 総務課は、部分開示を行った場合、その実施内容及び方法等を受付処理簿で明らかにしておくものとする。

9 費用の徴収は、次のとおりとする。

公文書の写しの交付に要する費用は、前納とし、次のとおり徴収するものとする。

(1) 徴収額

公文書の写しの作成は、乾式複写機等によるものとし、写しの作成に要する費用(以下「複写料」という。)の額は、規則別表のとおりとする。

(2) 徴収方法

ア 総務課で交付する場合

(ア) 当該写しを総務課において交付するときは、その都度納入通知書を作成して請求者に渡す。

(イ) 請求者は、納入通知書により送付するものとする。

イ 郵送により交付する場合

(ア) 当該写しを郵送により交付する場合は、総務課において納入通知書を作成し請求者に送付する。

(イ) 請求者は、複写料を金融機関に納付し、納入通知書の領収書を、郵送を行う総務課に返送する。

(ウ) 総務課は、複写料が納入されたことを確認の上で、当該領収書を公文書の写しに添付して請求者に送付するものとする。

(3) 歳入科目

複写料として徴収した収入の歳入科目は、次のとおりとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入

(説明)情報公開運用収入

(4) 郵送料の負担

郵送により写しの交付をする場合は、請求者に郵送する費用の額に相当する郵便切手を納入通知書の領収書に添えて送付させるものとする。

(不服申立ての処理に係る事務)

第4条 審査請求の受付は、次のとおりとする。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求書は、開示等の決定を行った担当課(以下「審査請求担当課」という。)において受け付け、次のとおり処理するものとする。

審査請求担当課においては、提出された審査請求書の内容を確認の上、審査請求書に受付印を押印し、当該審査請求書の原本を当該審査請求担当課に保管するとともに、その写しを2部作成し、1部を請求人に交付し、1部を総務課に送付するものとする。

2 審査請求書の審査は、次のとおりとする。

(1) 記載事項の確認

審査請求担当課は、審査請求があった場合、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認の上、第3号により却下するときを除き、受理するものとする。

ア 審査請求書の記載事項の確認

(ア) 審査請求の年月日

(イ) 審査請求人の氏名及び年齢並びに住所(審査請求人が、法人その他の社団又は財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の住所及び氏名)

(ウ) 審査請求に係る処分

(エ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(オ) 審査請求の趣旨及び理由

(カ) 処分庁の教示の有無及び内容

イ 審査請求人の押印

ウ 審査請求期間の確認

エ 審査請求人の的確の有無

(2) 審査請求書の補正

ア 審査請求担当課は、前号に掲げる審査請求書の記載事項に不備があっても、補正することができるときは、相当の期間を定めて補正を命じるものとする。

イ 審査請求担当課は、補正書の提出があったときは、その写しを総務課に送付するものとする。

(3) 審査請求についての却下の裁決

審査請求担当課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求についての却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

ア 審査請求をすることができない事項につき申立てがされたとき。

イ 審査請求資格のない者が申立てをしたとき。

ウ 審査請求期間経過後に申立てがされたとき。

エ 審査請求の目的が消滅したとき。

オ 補正命令に応じなかったとき。

カ 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

3 情報公開審査会への諮問は、次のとおりとする。

審査請求担当課は、審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問の手続をとらなければならない。

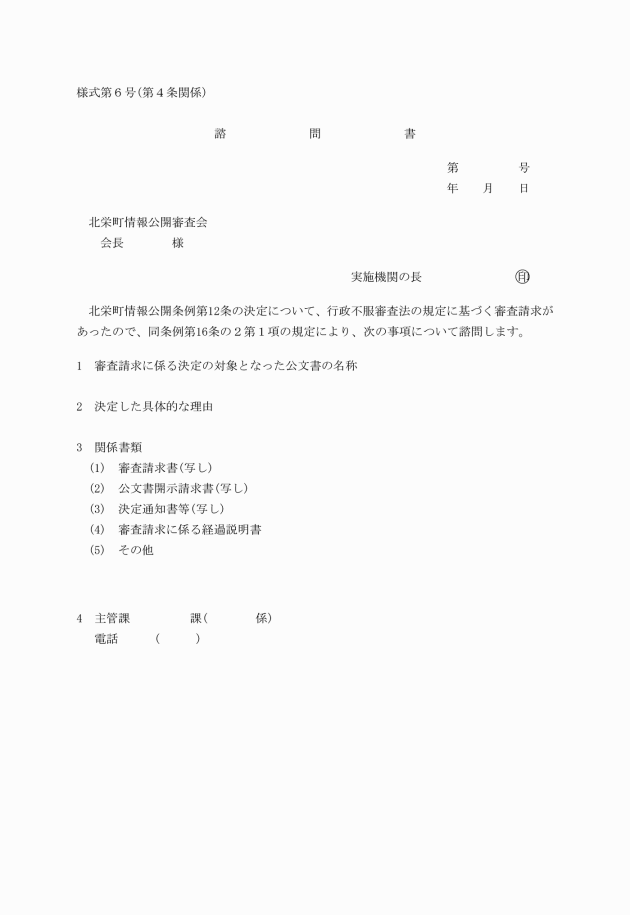

(1) 諮問に当たっては、諮問書(様式第6号)に次の書類の写しを添えて、総務課に送付するものとする。

ア 審査請求書

イ 公文書開示請求書

ウ 決定通知書等

エ 審査請求に係る経過説明書

オ その他必要な書類(当該審査請求の対象となった公文書等)

4 諮問事項は、次のとおりとする。

審査会に対する諮問の場合、資料提出及び説明等の必要な手続は、諮問を行った実施機関が行うものであるが、審査会は町長の附属機関として位置付けていることから、審査請求に関する事務処理は、総務課で一元的に行うものとする。したがって、審査請求担当課は、速やかに総務課に連絡するとともに、必要な協議、調整を行わなければならない。

5 審査会の意見聴取等への対応は、次のとおりとする。

審査請求主管課は、審査会から意見若しくは説明を求められたとき、又は資料の提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

6 審査請求に対する裁決は、次のとおりとする。

(1) 審査請求担当課は、審査会から答申を受けたときは、これを十分尊重して審査請求に対する裁決を行うものとする。

(2) 審査請求担当課は、審査会から答申を受けたときは、総務課と協議の上、速やかに裁決書案を作成し審査会の答申を添付して実施機関の長の決裁を受けるものとする。

(3) 審査請求担当課は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人へ送達するとともに、その写しを2部作成し、1部を保管し、1部は総務課に送付するものとする。

(4) 総務課は、審査請求に対する裁決により、開示の請求に係る決定(以下「原処分」という。)を取り消したときは、速やかに審査請求に対する裁決に従い決定通知書を請求者へ通知するものとする。

(5) 審査請求担当課は、審査請求に対する裁決により第三者情報の記録されている公文書を開示するかどうかの決定を変更した場合は、その旨を当該第三者に通知するものとする。

(6) 審査請求人は、この裁決については、再度の審査請求はできない。

(7) 町議会における審査会の意見聴取の事務取扱いも、原則として諮問の場合と同様とする。

「参考」

審査会の事務の流れ

1 諮問書の受理

2 請求人からの意見聴取

3 実施機関からの理由説明

4 その他関係者からの意見聴取

5 審査

6 答申案の作成

7 答申書の作成

(苦情の処理に関する事務)

第5条 苦情の受付は、次のとおりとする。

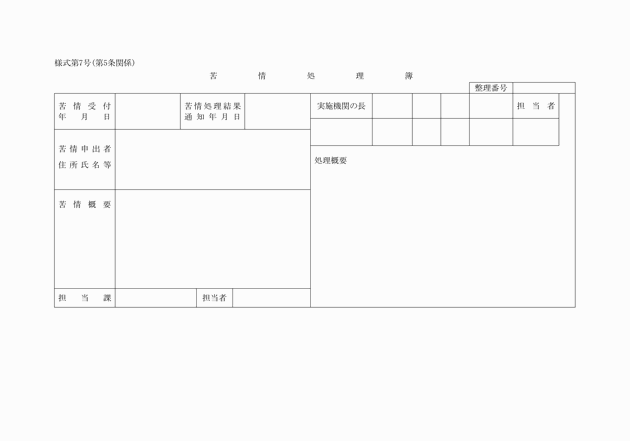

2 苦情の申出があったときは、総務課において迅速に処理し、その結果を申出人に通知するとともに、苦情の処理経過を苦情処理簿(様式第7号)に記録するものとする。

3 総務課は、苦情の内容が情報公開制度に係る重要な事項である場合において、必要があると認めるときは審査会の意見を聴くものとする。

(公文書検索資料)

第6条 検索資料として、次のものを活用する。

(1) 文書分類表

(2) 簿冊登録表

2 検索資料の配置については、担当課には必要とする検索資料を備え置き、総務課には、実施機関すべての検索資料を備え置き、それぞれ一般の閲覧に供する。

附則

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日訓令第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年7月15日訓令第15号)

この要綱は、令和7年7月15日から施行する。